书法跟人走

人俗字也俗

“俗”,千百万人脱不掉

不读书,越工越俗

不读书,再写总是个“书匠”

林散之先生是著名书法大家,在上个世纪的后半叶被学界和业界均奉为圭臬,其书法艺术成就早有定论,作为集大成者对后代书法艺术的流变及发展产生巨大的影响且历久而弥隆。

上世纪70年代初,启功先生看到林散之书法作品,曾恭敬地脱帽三鞠躬。赵朴初先生作诗称“散翁当代称三绝”,并在南京专程拜访时写道:“林老书法,举世无双。”

林散之,祖籍安徽和县,生于江苏省江浦县乌江桥北江家坂村(现属南京浦口区),名震天下的楚霸王项羽即是在此地自刎的。他因在叔伯兄弟中排行老五,乳名“小五子”。自小迷于诗、书、画,自号“三痴生”。18岁又从清末进士含山张栗庵学古文诗辞,张栗庵谐”三痴”之音,为其改名“散之”,遂此名伴随了他一生。

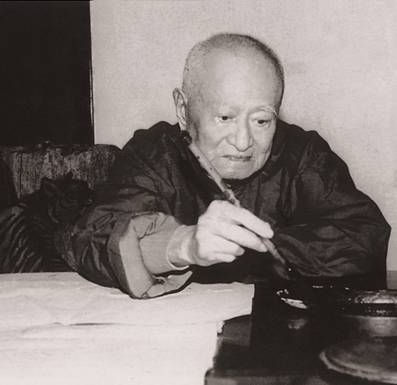

32岁时经张栗庵引荐,拜黄宾虹学画,方悟得用笔用墨、知白守黑之理。两年后,遵黄宾虹“读万卷书、行万里路”之教导,挟一册一囊,开始了影响一生的万里之行。尽管时刻都在行走的路上,每天清晨都不忘临摹古帖,孜孜不倦。

抗战期间,枪弹如雨点般落在他的周遭,他依然坚持读书、创作,无一日懈怠。1949年后他曾一度出任江浦县副县长,负责农田水利。1963临近退休之际,被聘为江苏省国画院画师,这才踏上专业书画创作之路,可没过几年,“文革”开始,老妻病逝,他悲恸万分,顿使其双耳失聪,69岁的他,几年里只得来往于南京、扬州、江浦乌江间。

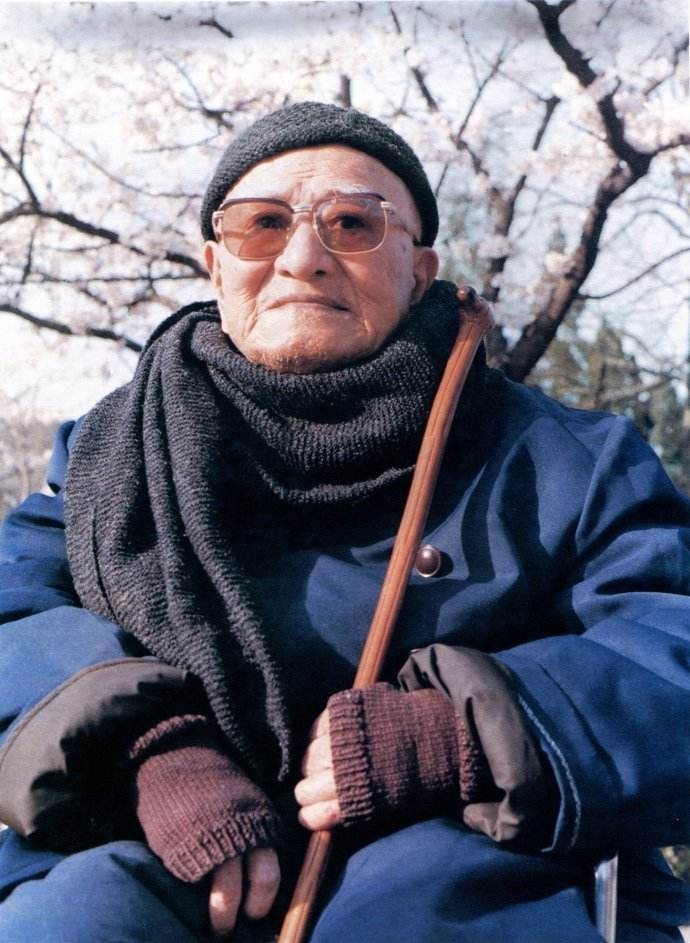

1970年农历除夕,更大的不幸降临,他在乌江洗澡时不慎跌入开水池,全身烫伤,手臂、右手致残,五指粘并,这对于书画家来说就意味着死亡,幸被抢救了拇指、食指和中指,尚能执笔。他以顽强的毅力战胜困难,终于能用三个手指握笔挥毫,后来又自号“半残老人”。对这次“汤锅之灾”,他曾风趣的说过”可怜王母多情甚,接入瑶池又送回。”其对生活、对艺术的乐观仍一如既往、令人动容。

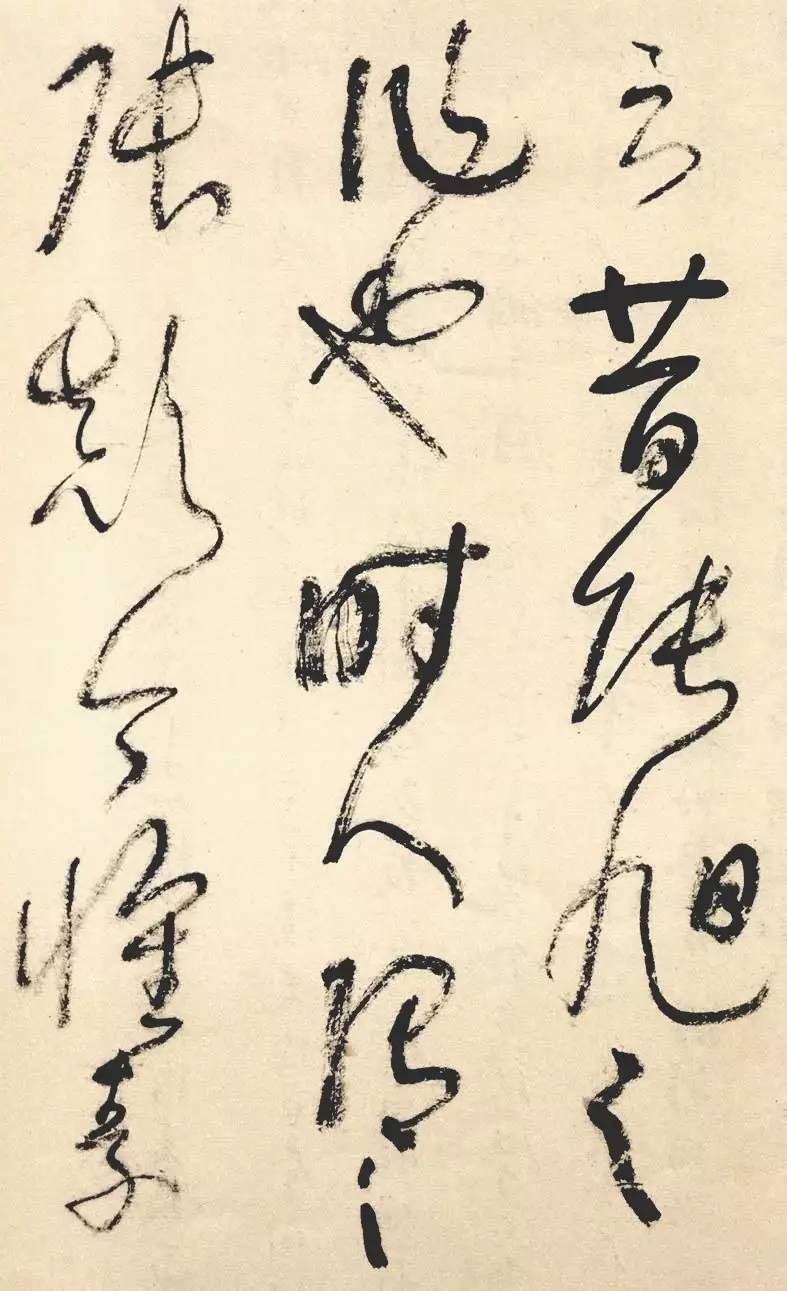

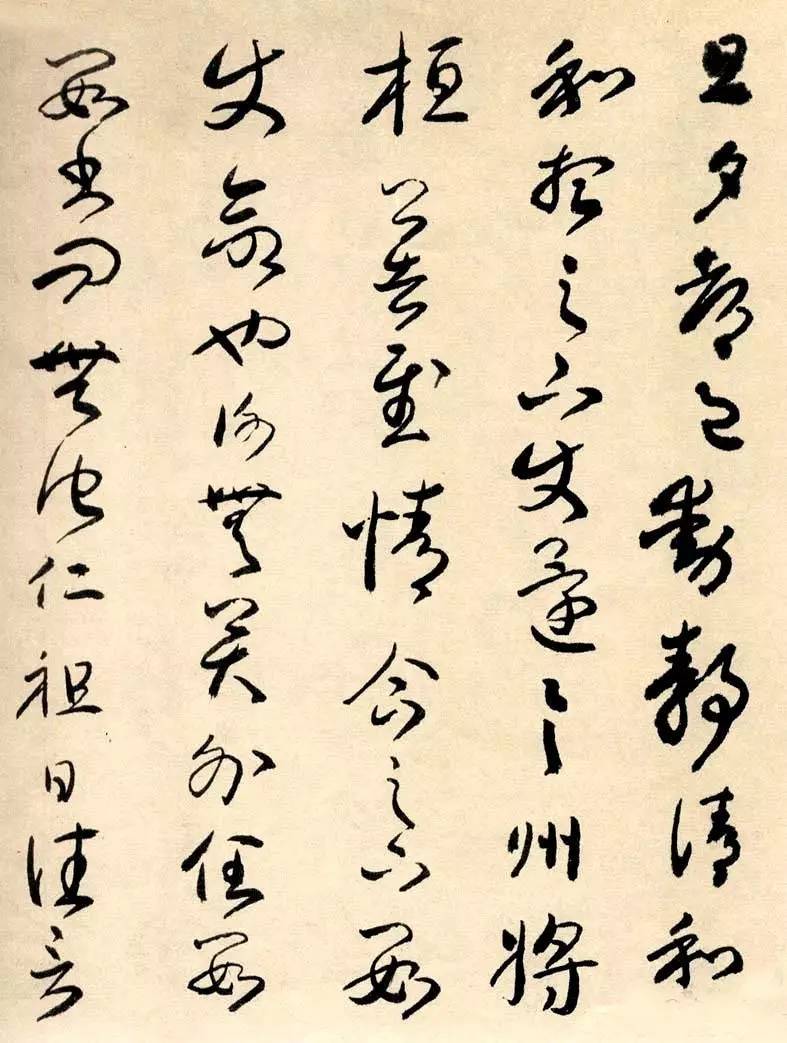

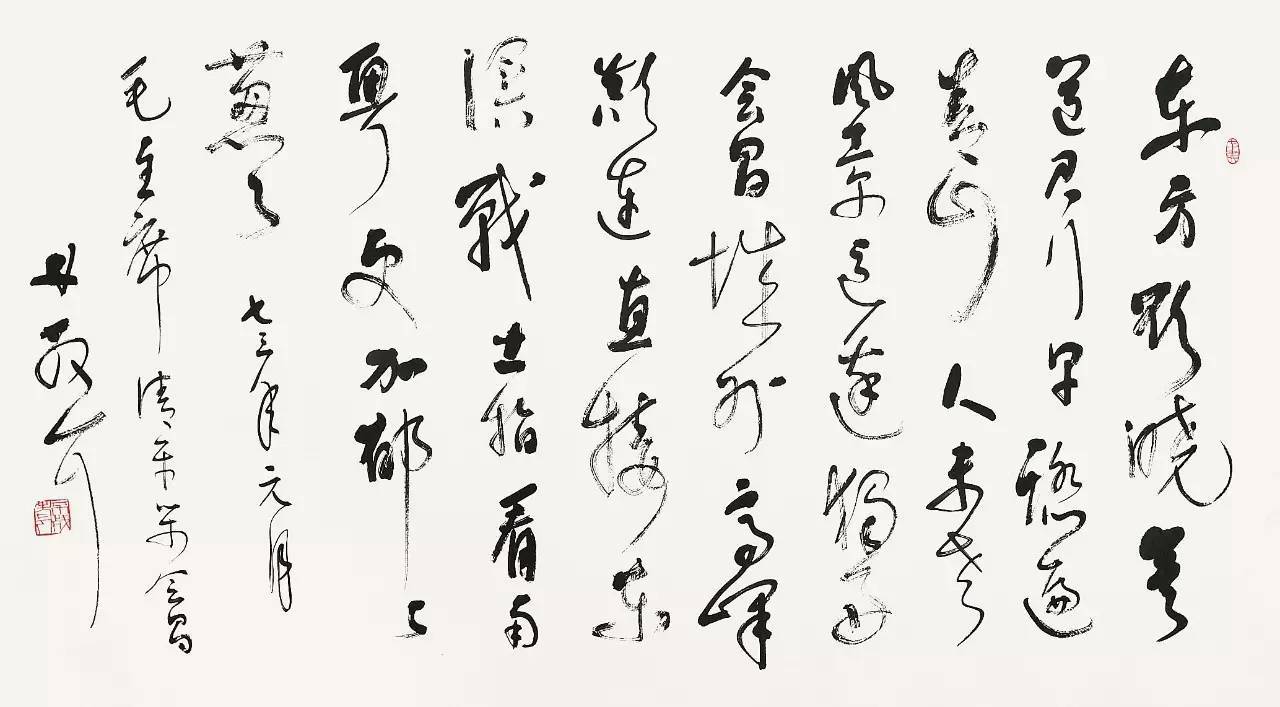

他是一位喜爱“平淡”的人,他平平静静地生活在乌江“江上草堂”,没有想到1973年《人民中国》画报第一期刊登中国书法专辑,首页位置赫然刊其草书条幅《东方欲晓》,这在海内外引起强烈反响,此时他已76岁,“林散之”才被世人发现,先生重返南京。

当时流传有这样一则轶事:郭沫若来南京,有请赐墨宝,郭沫若答曰:“有林散之在南京,我岂敢在南京写字!”。而日本书道界对其书更是推崇备至,书道团体来华访问,都以能拜会林散之为荣。

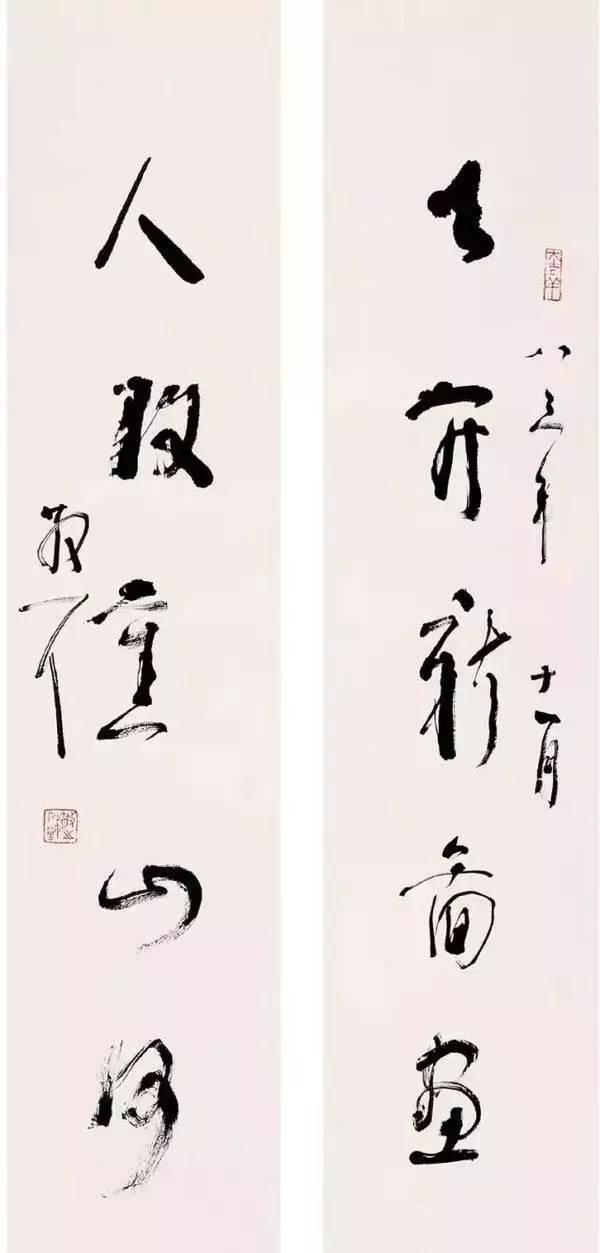

其后,以青山杉雨为团长的全日本书道访华团来到南京,这位直率而又狂傲的日本当代书坛泰斗本来对中国现代书法不以为然,当他见到林散之的作品以后,当场便行鞠躬之礼,并敬题“草圣遗法在此翁”为赠,一时传为佳话,林散之名声大震,“当代草圣”之美誉也由此传开。

林散之是诗、书、画三绝的艺坛大家。他早年致力于画,晚年又以书法名扬天下,然而,他自认“诗第一,画第二,书第三”,他自己亲手所书的墓碑为“诗人林散之”。

其平生无时无地不在推敲诗作,如病卧时、睡梦中、吃饭时、走路时常不能自控地兴起作诗。甚至在坐马桶时也在沉思,忽觅得佳句急起身提裤去桌上取纸笔记下,以免遗忘,一时传为笑谈。

他晚年辑成的《江上诗存》三十六卷,存诗二千多首,充分展现出他诗人的浪漫和博雅的胸怀。

—— END ——