| 成军 成军,字林桐,水墨艺术家,70实力派青年画家代表之一。1971年出生于江苏淮安,号煮石斋主人。毕业于中国美术学院、南京艺术学院,山水画专业硕士,导师张友宪教授。中国美术学院尉晓榕工作室访问学者。丽水学院中国青瓷研究院客座教授。现工作生活在杭州、南京。 |

心性:成军的水墨表达

——赵丹琳对话成军

在当代70后的艺术家里,成军以其扎实的传统笔墨驾驭能力、新颖独特的图式表现越来越受到艺术机构的密切关注,观其近几年的创作,凸显出迥异于他者的个人面貌,这是一个艺术家走向成熟的标志。2017年5月,他与著名书法家李双阳将在南京宣和美术馆举办双个展,这是他在水墨重镇-南京举办的一次重要展览。南京和杭州两地的求学经历对他有何影响,“笔墨“如何与当下产生联系,近几年的创作心境和心得是怎样的,带着这些问题,我们与成军在南京宣和美术馆进行了一次对话。

赵丹琳(以下简称赵):艺术史硕士/青年策展人

成 军(以下简称成):当代水墨艺术家

赵:您90年代在中国美术学院求学,时隔多年后师从南京艺术学院张友宪先生攻读硕士学位,现在又在中国美术学院做尉晓榕的访问学者,请问这三段经历对您的创作分别有何影响?

成:我在中国美术学院读过两个专业,一个是视觉传达,与平面有关系,还有一个是中国画,学平面是迫于生计考虑,为了曲线救国,最终再回到所热爱的中国画上来。现在看来学过平面再学中国画,与纯粹学习中国画,在视野和看待问题的角度上,比如画面的图式和表现力方面,似乎有些优势。到南艺源于我的同学李金国建议,他觉得我在杭州呆久了,应该改变环境到另外一个水墨重镇-南京来感受一下不一样的艺术氛围,也许会带来不一样的东西,我听从他的建议,于是报考了南艺。

我的导师张友宪先生是非常全面的画家,精于山水、花鸟、人物、书法各科,从先生学习拓宽了我的视野。南京的传统不会告诉你怎么画,他会告诉你画面怎么样表现更完善,而杭州重视传统的笔墨训练,在这一点上两个地方不太一样。毕业后回到杭州,跟随尉晓榕先生学习,他认为我擅长在画面里造境,建议我往这个方向继续走,并希望我能够把其他学的东西,比如设计融合进去,这也是我目前所探索的。

赵:您觉得杭州和南京两个地方看待水墨有何不同?您在两边分别学到什么?

成:各取所需。中国美院很注重传统,取法的经典,笔笔要有出处,南京的思路比较开放,要求你随着心性去寻找喜欢的东西,这两点不矛盾。南艺更崇尚你想要什么,从经典作品里面找到与自己心性相契合的东西,这点值得学习。杭州要求笔墨这块必须过关,只有根基打得扎实,才能走的更远,这是两所学校不一样的地方。还有一点很有意思,在对传统的认识上,包括对古代名家的鉴赏、认识和取法上,南京的画家更注重从自我的理解上取法,而中国美院有一条完整的教学系统,会告诉学生怎么去取法,所以,南京画家的作品,一百人有一百人的面貌。这里面没有谁好谁差,最重要的是你的作品是否能够打动人,艺术家是否能准确地表达自己。

赵:您作品中的视觉经验来源是哪里,我看过您写的文章,里面特别强调敦煌壁画、版画、剪纸和皮影戏对您的影响,还有书法训练对提高线条质量的作用,具体谈一下。

成:书法作为中国美学的基础,是中国人独特的文化基因,也是中国画的根本,它是抽象艺术,缺少有质量的线条,就像人缺少骨骼,只有肉,无法站立,画面不耐品,光看到一个大感觉,比如色调和气氛的营造,但时间长了,能够让人慢慢品味的东西越来越少。所以我特别注重中国画最基本的东西-线,我花了几年时间,专门在中国美院陈大中工作室学习书法,今年开始学习篆刻,学的目的并不是为了成为书法家或者篆刻家,是因为中国的艺术是相通的,线条对我作品的表现力有帮助,包括篆刻的线条,空间的布白,对我绘画整体的经营位置,也是非常有帮助的。

其他门类,包括提到的版画、皮影戏,这都是中国传统的艺术形式,很朴素,比如皮影戏在驴皮上涂色的不均匀,会形成像敦煌壁画那样比较斑驳的色块和虚虚实实的线条,又有点儿像水印木刻套不准色而形成的空间错位,我满喜欢这种感觉,色彩的斑斓,很自然,没有刻意的痕迹,就像我现在画的残荷系列,用的就是书法“屋漏痕”的线条,会自然地渗开。中国人的审美讲究内美,是内敛、隐让,如同国人喜欢古玩上的包浆,那就是历史,已经褪去原来的颜色;又比如敦煌壁画,刚画出来的时候肯定不好看,颜色非常鲜艳,随着岁月流逝,斑驳了,有些白的颜色,反铅了,变为黑色了,整体感加强了,鲜艳的颜色剥落了,形成一种灰调子的色彩,这种色彩就是我所追求的悠远的,宁静的,有历史感的,有岁月感的东西。

赵:石涛和傅抱石先生,都主张“笔墨当随时代”,您对这个问题是怎么看?

成:中国画追求至静至远,追求人与自然的和谐共生,笔墨是中国画特有的“文化密码”,是中国绘画的精神。我认为的“笔墨当随时代”是随自然,如何与这个时代有所联系,用鲜活的笔墨去表达你所感悟到的东西,而不是按照画谱里的程式重复他人。

赵:我们现在共同面对的已经不单单是“笔墨”层面的问题了,而是如何在当下语境中谈水墨,水墨如何适应当下的语言表达,如何符合当下的审美,对此您如何应对?

成:我们所处的时代变了,人的审美也在变化,现在的生活节奏加快,居室的空间也改变了,过去居住空间采光比较暗,但现在的居住空间非常明亮,房子的层高也有限,在这样的空间里面,当你去细细品味一件作品的时候,视距很近,跟古人是不一样的,感受也不一样,所以作品如何在现代居室空间陈设,如何与环境相协调,这是很多当下的艺术家需要考虑的。

谢赫在《古画品录》早就说过:“迹有巧拙,艺无古今。”艺术没有新和旧,每个时代都有其自身的发展规律。再者,东西方文化各有优势,不能二元对立,怎么去借鉴,怎么消化,最后变为自己的东西,这是当代水墨艺术家都在思考的问题,就像梵高借鉴日本的浮世绘,黄宾虹借鉴印象派,我也喜欢印象派的作品,当代的我喜欢大卫霍克尼。在我的作品里,很多元素都存在,我没有刻意去学谁,看到有感触的就会记在心里,指不定哪一天就从画面里流露出来,我也喜欢各种门类的艺术,个人觉得艺术家学应该开拓视野,学习的东西应该杂一点,因为各种艺术当你打通的时候,艺术规律都是相通的,可以相互借鉴学习,图式构成、色彩配比、以及新材料的运用上都值得研究,都可以拿来用,只要画面里传达出来气息是干净的就行。

赵:这两年画一些图像与自己的心境有何关系?

成:艺术作品就是表达艺术家的心性,宋词的凄美婉约是我骨子里喜欢的东西,我现在画水墨山水系列和禅意人物系列,追求凄美,所以画残荷,画孤马,就如同艺术家在艺术道路上孤独前行,外人不理解,画,其实是画自己。最近画了一些水墨山水,追求一种平淡隽永,静穆幽深之境,灰调子,物像在清晰、模糊间转换,我一开始的笔线非常清晰,后来层层叠加,就给模糊掉了,进入一种混沌的状态。

赵:艺术家不可能完全脱离市场,您如何看待市场?

成:市场是双刃剑,我做不到一味地迎合市场,艺术家不能为市场所累,无论从事何种艺术,最重要的还是心性的表达,水墨就是我心性的表达方式,要对得起自己的作品、对得起自己的心性。对我来说,生活只要过得去,就不需要这么拼命,不然会把心弄的很浮躁,我出不了这么多作品,所以还是慢慢地由心而动把画画好。

赵:所以您对目前的状态是比较满意的。

成:对,目前很多活动我尽量不参加,现在最宝贵的是时间成本,我每天都像上班一样把自己关在工作室,晚上我就看看书,这样能够保证每天都在创作,我给自己的要求是每段时间解决一个问题,比如今年我学篆刻,其他东西我暂时放放,精力有限。我总觉得自己如履薄冰,艺术家必须要有危机感,不学习就会退步,做艺术家很艰苦,我喜欢我就会逐渐陶冶自我,尽力做到心与水墨的统一。

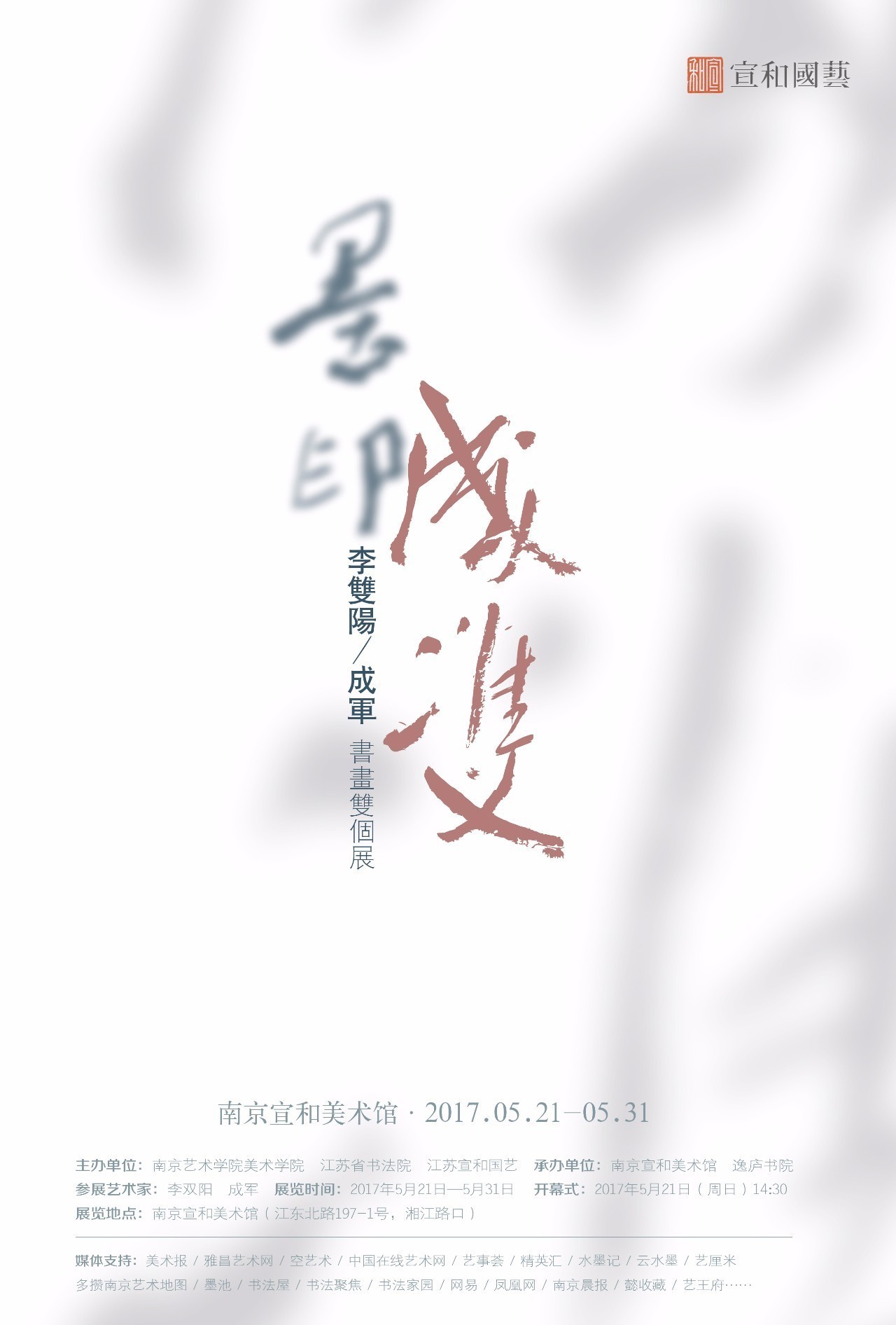

墨印成双——李双阳、成军书画双个展

主办:南京艺术学院美术学院

江苏省书法院

江苏宣和国艺

承办:南京宣和美术馆

逸庐书院

参展艺术家:李双阳、成 军

展期:2017年5月21日—5月31日

开幕:2017年5月21日(周日)14:30

地点:南京宣和美术馆(江东北路197-1号,湘江路口)

—— END ——