来楚生(1904—1975),原名稷,号然犀。别号负翁、一技、木人、非叶、楚凫、怀旦等,晚年易字初生,亦作初升。书斋名有然犀室、安处楼。浙江萧山人。诗书画印俱佳,书画拙中寓巧,篆刻尤其,肖形印最为人称道。 |

[ 安得名山处处藏 ]

“安得名山处处藏”,语出陆游诗《元日读易》。

这方印章,一眼就感觉非常大气。这是一方七字印,两个“处”字,作叠字处理,看上去如同六字。如果为了考虑笔画的均匀,“名山”两字笔画相对较少,还是有些空地的,完全放得下一个“处”字,但来楚生不喜欢这种均匀,而是做了增强疏密对比的安排,让“名山”留白多些,其他字笔画密些。也不是机械的疏密对比,如果让人感到只有中间长方形的一块比较稀疏,整方印章,势必造成密、疏、密三行,这样,感觉会有些生硬、呆板。所以,来楚生在“得”字的左下角,就预留出了空白,双人旁,没有拖笔而下,而且,还在旋转对称的位置,上面一个“处”字的地方,也做了留白的呼应,这样就打散了“名山”两字构成直角的比较硬性的虚白块面。

“名”字“口”部分下面的横划,来楚生故意略作倾斜,并且,很可能后期还敲掉了一些,这是为了避免与左边第二个“处”字那两横划的相雷同。还有,这方印章,“安”、“得”、“藏”等字的借边,使得印章饱满而有一种张力。

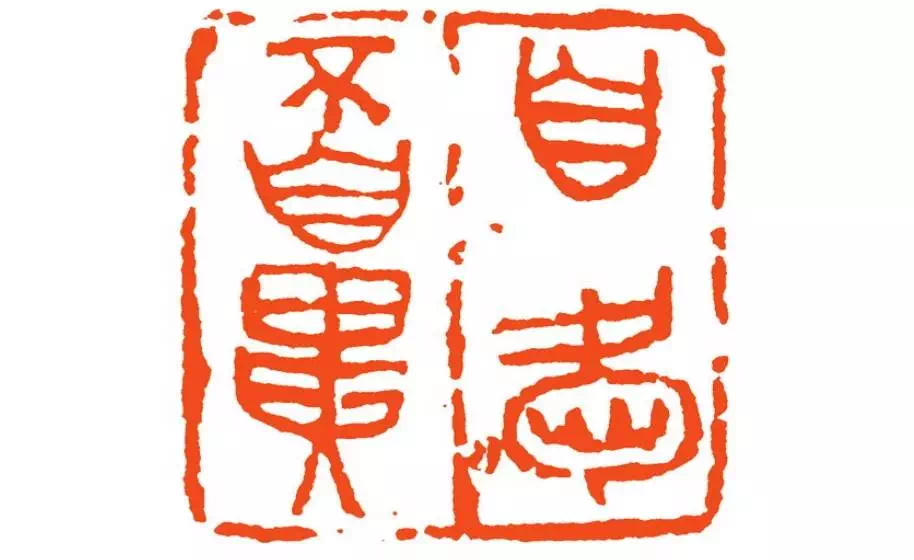

[ 自爱不自贵 ]

“自爱不自贵”这五个字,来楚生刻过多方,这方印章,吸收了古玺的章法构成,朱文留白极为大胆,在“自”与“爱”之间,竟然出人意料地出现大块的空白,两字之间,几乎相当于有一个小字的间距。中国画、书法都讲究虚实对比,这种对比,并不是均匀的半斤八两,状如算子,而是有着不同的变化的,也就是“疏处可以走马,密处不使透风”,这里的疏,与周边“不自贵”“爱”等字的密,构成了对比。

还有,在这块大空白里,来楚生看似漫不经心,有意无意的留有一小点,因为中间有一根断断续续的栏线,使得这个点并不感到突兀,但是,这是这很微妙的一点,大小恰到好处,如果过大,或许反而觉得露出了些许的胆怯,对空白的不够自信。而这个点上下两个字均略作倾斜处理,有了这点,两字的倾斜都得以支撑,这就是潘天寿所说的造险与破险。字倾斜是造险,镶嵌了一点,感觉就撑住了,也就是破险。

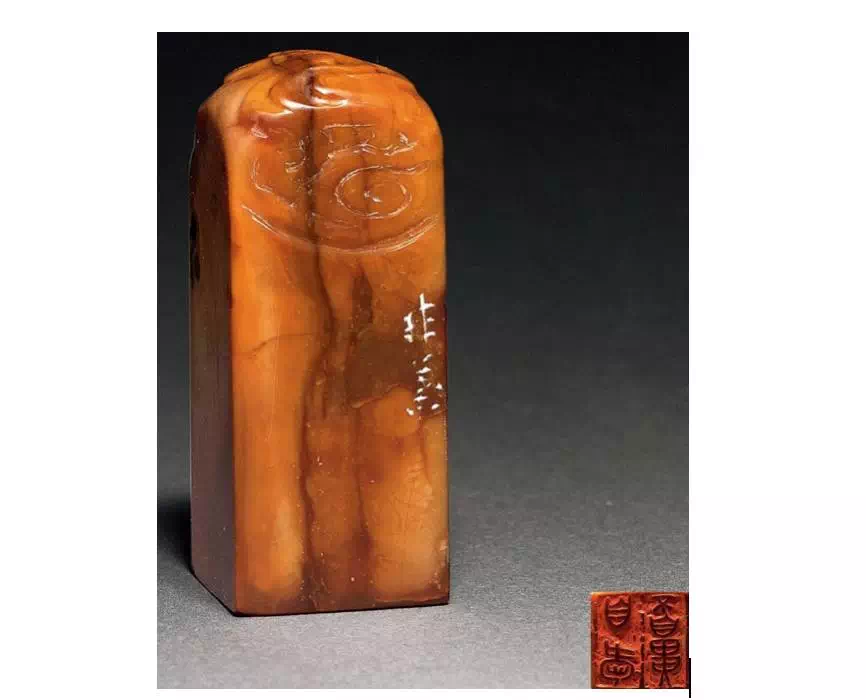

[ 安处 ]

“安处”这方印章,也是值得关注的。这方印章的字,转折有点圆润,线条洒脱流畅,与来楚生平时的印章有些区别。看边款“辛亥首夏,初升拟汉碑额”就知道,这是来楚生1971年初夏刻的,文字是参用了汉碑额。

我们知道,汉碑上方,大都刻有用篆书写成的,类似于碑文标题的文字,也有极个别是用隶书,此标题称碑头或碑额,因此,上面的几个文字也习惯性的称为“篆额”。《碑版广例》有云:“碑首或刻螃、虎、龙、鹤以为饰,就剖其中为圭首。或无它饰,直为圭首。方锐圆椭,不一其制。圭首有字称为额,额书篆字称为篆额,书隶字称为题额。”这类篆额,字体结构多变,书风奇肆跌宕,往往是在篆书的基础上,对字形进行了艺术的夸张,具有独特和鲜明的艺术个性。我说个不大恰当的比喻,就如同以前我们出黑板报,总想把标题写得花俏些,醒目些。

篆刻家取用诏版、钱币、镜铭等篆体字,汉碑篆额的字体也在他们的视野之中,韩天衡后来对篆额有较深的研究,他的草篆以及印章都受到额篆的影响,取得了成就。来楚生、韩天衡都先后关注了额篆。美是到处都有的,只是缺少发现,发现了,并且运用好,这就是大家的眼光与手段。

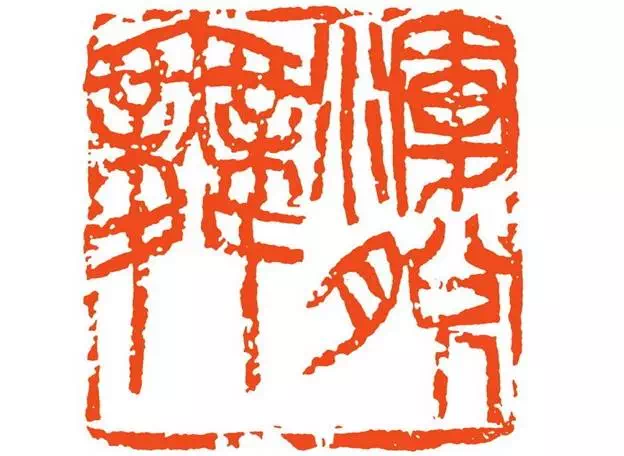

[ 无倦苦斋 ]

这方“无倦苦斋”,是为篆刻家钱君匋所刻,送给行家的印章一般都属于精品。其边款曰:“君匋兄得无闷赵之谦、倦叟黄牧甫、苦铁吴昌硕所刻印四百余钮,因缀三家别署之首字,颜其居。”钱君匋收藏宏富,他有自述:“余得无闷、倦叟、苦铁印,数均逾百,堪与三百石印富翁齐大比美,乃珍护之于一室,效沈韵初灵寿花馆,缀三家别署之首字以名之。且见《战国策》有‘无劳倦之苦’一语,益喜其巧合,此亦好古之乐也。”

因为这四字用上海话有点像“无权可抓”,在文革中,钱君匋还为此吃了不少苦头。

这方印章,用刀爽利生辣,痛快淋漓的冲刀,补以苍茫浑厚的切刀,显然是受到汉代将军印一路急就章的影响,线条还有点接近黄牧甫,这在来楚生的印章中也是不多见的。“倦”“斋”两字的某些线条,使我想到了王镛,而王镛在印坛的出现,比来楚生要晚二三十年,而且,这种面貌出现之初,也不大被理解,有个过程。这种使刀如笔,纵意所如,体现出傅山“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”的思想。其实,亦率真而已。

[ 上海人民美术出版社 ]

“上海人民美术出版社”,这是来楚生作于1957年10月的一方印章。一般而言,来楚生的印章风格,浑厚雄强,不大适宜刻实用性很强的单位名章、藏书印、书画收藏印。这类单位名印章,我们所见的大多还是采用工稳一路的铁线篆,这是陈巨来、韩登安的活。

然而,来楚生的“上海人民美术出版社”,刻得非常精到。这方印章,朱文印线条劲挺班驳,粗而不臃,文字略取汉碑额文字笔意,灵动飘逸,印面上有一种动势,而印章底部“社”“美”等字的横划,平整工稳,为整方印章打下一个扎实的基础,使得这方作为单位名章又不失庄重。

[ 形同槁木 ]

来楚生的“形同槁木”一印,语出《庄子·齐物论》:“形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?”,后用“形如槁木”形容身体瘦得像干枯的木头。形同槁木,想来,或许是来楚生先生长期患胃病的有感而发。

这方“形同槁木”,还有其他几方印,如“西河同乡”、“楚生一字初生又字初升”以及“吴郡岂斋张永恺印”等,行与行之间相靠紧密,上下字之间间距拉开的结构,以及书写的字形和笔画完全胎息于汉简书法,来楚生之前,印坛借鉴汉简的印章,几乎从未出现过,汉简大量发现是二十世纪初的事情,宋元明清,书写汉简都极为稀少,更何况在篆刻中运用。来楚生大胆吸收并加以应用,这有他关注最新文博研究成果,见识广博的一面,而善学善用,也体现出来先生过人的眼光与胆识。

[ 处厚 ]

“处厚”二字,语出老子《道德经》“是以大丈夫处其厚,不居其薄,处其实,不居其华。”这两个字的印章,来楚生刻过多方,以致有人还认为是来楚生的一个字号。开句玩笑,书画篆刻界有“刻而多则字”“用而多则字”乎?印款中,他刻着“处其厚,不处其薄”,这也是来楚生的艺术思想的体现。

这方印章,线条不多,但均十分精到,“厚”字,上方与左边长线条都作了借边处理,“处”字右边长线条,局部略施敲击,对竖线的处理这是一种变化:几根下垂的线条,有悬针、有垂露,间距不一,又有向背的变化,且高下错落,形态各异。这种对竖线条多样性的处理方式,如果换成一幅画,比如《丝瓜》,略加斜笔,也属佳构。

这是一方疏密对比异常强烈的印章,尤其是大块面的留红,非浸淫古玺印之高手不敢染指。这方印章的大片的留空(留红)与借边,是值得篆刻家细细玩味的。

[ 浑脱舞 ]

“浑脱舞”语出李白《草书歌行》:古來萬事貴天生,何必要公孫大娘渾脫舞。

这方印章的线条,典型地体现出来楚生风格,浑厚挺劲,刀味浓郁,刀刻之后,再施以敲、击、刮、磨和挫等多种方法,使得线条效果圆浑挺劲,整方印面,斑驳古朴而劲健。

来楚生印章留白,几无雷同,这方印章文字排列采用齐头不齐脚,上紧下松的形式,下部大块留白,然而,毫无散慢之感。反而有一种向两边撑开的张力,还有一种向上腾升的感觉。

[ 耳目康宁手足轻 ]

来楚生很喜欢刻陆游的诗句,这句“耳目康宁手足轻”,出自陆游的《野步至近村》。

这方印章,线条浑厚,许多线条起止、转折之处,斩钉截铁,爽快磊落,极富刀味,而文字穿插、聚散、疏密等又很有画意。就作为画看,我觉得来楚生处理“耳目”两字,尤其是“目”字,非常巧妙,横划略向右边斜上,至少从意念上封闭或者说裹住了一个缺口,使得全印真气弥漫。试想横划如果是平的,或者,向左下低落,那么内中真气,就会由此泄漏。而且,这一微斜,与“足”字竖笔的斜势,在视觉上形成了一个旋转,使得印面,有一种太极般的动势。

而整体布局,如果不计那个与周边不大黏连的“康”字,有点战国烙马印《日庚都萃车马》的味道。这方印章,“康”字比较醒目,这里,我也用一句陆游的诗来解释,“抱疴方悔养生疏”,或许,这是出于长期处于胃病折磨的来楚生对健康的一种感叹!