学习书法,必须从临摹古代的传统碑帖开始,它 是惟一的途径,也是书法创作、创新的基础。书法创 作必须经过临帖,临摹是手段、基础,创作才是目的。 常规的临帖方法有对临、背临、意临二种,考察古代 成功的书家,都是综合多种临帖方法推陈出新,形 成自己独特的临帖方式,为自己的创作、创新服务。 作为晚明书坛最具代表性的书家黄道周,在《题自书 千字文帖后》中说:“书未有不摹本而佳者。”可见, 他极其重视临帖。但他不是一味的盲从,而是择其善 者而从之,融会贯通,形成了自己“道媚、古拙、率意” 的书法风格。

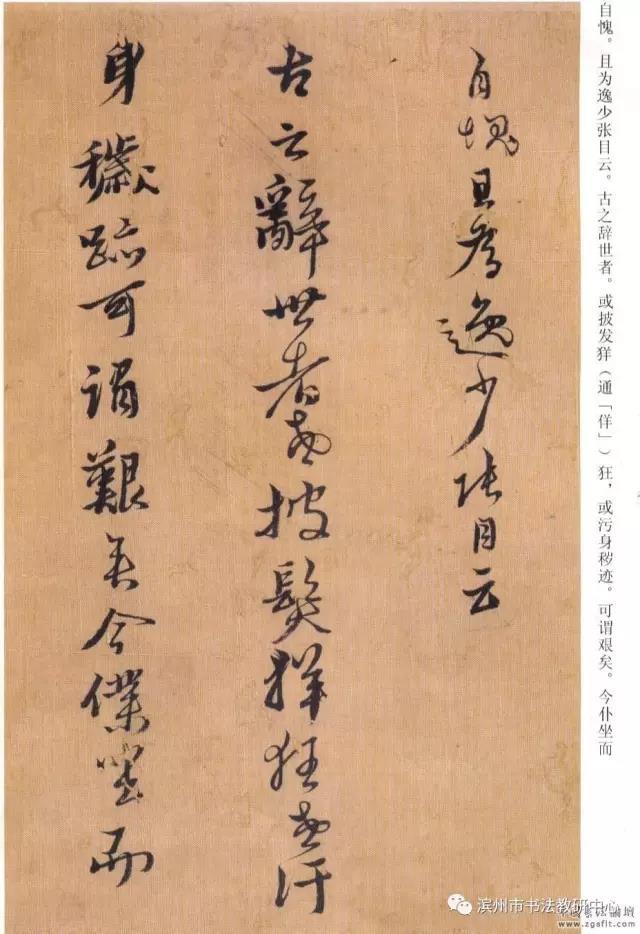

崇祯九年(1636) 天津市博物馆藏

黄道周特别注重对传统书法的学习,尤其是对魏 晋书法更加倾心,主要是钟繇书法。他在《书品论》 中云:“真楷只右军《宣示》、《季直》、《墓田》, 诸俱不可法,但要得其大意,足汰诸纤靡也。”这里 的“右军《宣示》、《季直》、《墓田》”实际上是王羲 之临写钟繇的书迹。黄道周对钟繇的学习可谓力求必 真。用笔以隶入真,字形结体多呈扁方,偏旁部首的 安排也不死守平均,而是因字赋形,点画大小参差不 同,与唐楷笔画匀称、大小一致的特点迥然不同;章 法上采用横无列、竖有行的形式,字与字间隔较大, 且拉开了行与行之间的距离,通篇布局显得十分疏 朗。单看其竖行,整体显得较为宽列,上字与下字之 间随形就矩,因势生姿,与唐楷整饬秀丽的风格相比 显得较为率意。从黄道周流传下来的楷书代表作《孝 经》、《张溥墓志铭》、《石斋逸诗》等分析,字体方整 近扁,笔法健劲,风格古拙质朴,十分类似钟繇楷法。 清代王文治在《快百觉庵玻》中亦云:“黄道周楷法 遒媚,直逼钟、王。”

黄道周楷书遒媚、古拙、率意的风格的形成,形 式上则既有对钟繇小楷的继承,又有自己的创造. 独具魅力的“折笔”的运用,营造了其楷书的自家风 貌。明末清初,黄道周继承出新的楷书家法,显得难 能可贵,别具一格。

黄道周书法成就最高的还数行草。清人秦祖永在 《桐荫论画》中说,黄氏“行草笔意离奇超妙,深得 二王神髓”。但黄道周在取法上没有沿着“二王”这 条以“疏放妍妙”见长的传统帖学路线走,而是把目 光转向汉魏质朴古拙的书迹,大量临习汉隶、索靖、 皇象等等书法墨迹,并从钟繇、苏轼等书家中吸取养 料,诚如沙孟海在《近三百年书学》中指出:黄道周 “二王以外另辟一条路线”。沿着这条路线,加以自己 天才的艺术理解和创造力,黄道周的行草临帖几近创 作。他在临习作品时,有不少字的用笔常常打破常规, 独辟蹊径,有的甚至反其道而行之。如“此”、“龙”、 “贝”等字自出机杼,看似不同,却符合常理。

行草书最见个性,草书的“意大于法”也最适 合黄道周的弛纵性情,因而行书草意化成为其行草临 帖的明显特征。他不论是行草临帖还是创作,往往不 是为应酬与消遣而书,而是情之所至,借笔墨来个一 吐方快。我们拿黄道周的《临王羲之告誓文》来看, 已经很少临摹痕迹,与其自由创作的《答诸友诗卷》 如出一辙,突出的是他那咄咄逼人、壁垒森严的气势。 “狂狷”的精神状态,使他的行书紧密而多纠绕,几 乎不作布白间隙的考虑,任笔直下,缠绵至终,其间 可以让人感受到奇崛不平之气。“唯美”的晋唐风韵 在他手里已产生了明显的变化,以刚健笔锋和方整的 体势来表达晋人的丰韵。其行书草意化后的作品,波 磔多,含蓄少,方笔多,圆笔少,表现出雄肆奔放的 美感。

书法家的临摹属于一种被动状态,而“达其性情, 形其哀乐”的创作状态才是主动状态。临帖与创作之 间的转换,这是任何一位学习书法的人都会面临的问 题。黄道周巧妙地模糊临创关系,通过吸取对自己创 作有益的成份,营造耐人寻味的书法意境。

黄道周楷书取法钟繇,既创造出一种变钟繇严 谨规正为随意不羁的楷书风格,又铸就了其行草书豪 迈不羁之阳刚美的基本骨架。他又融人了章草的笔意 和汉隶的横势,把今草的穷极变化和章草的古雅意态 结合在一起,还加入了一个小角度的硬拗,形成了自 己独特的形式语言,可谓独树一帜。

黄道周此卷行、草、楷体相参,三种书体在卷中安排得和谐得体,毫无生硬造作之感,伸展整个作品来看,连绵起伏,一气呵成,给人以纯熟俊美的享受。

此卷黄道周书于崇祯九年,在此之前,他曾被斥之为民,所以在此卷中,可看出他对王羲之的境遇和谢氏被王道子排斥表示同情,并有所感,同时,又对“时论好以屈伸论人”提出批判。

明代书法,在承接元代的基础上又有所发展。明代书法家们大都取法高远,以晋唐书法为学习对象,并有新的发展。明代后期,随着农业、手工业的进一步发展,新的美学观、价值观兴起,更是达到了个性化的高峰。这期间涌现了一批大师,如徐渭、董其昌、张瑞图、黄道周、倪元璐等。黄道周南明弘光帝时任礼部尚书,后来被清兵俘虏并杀害。