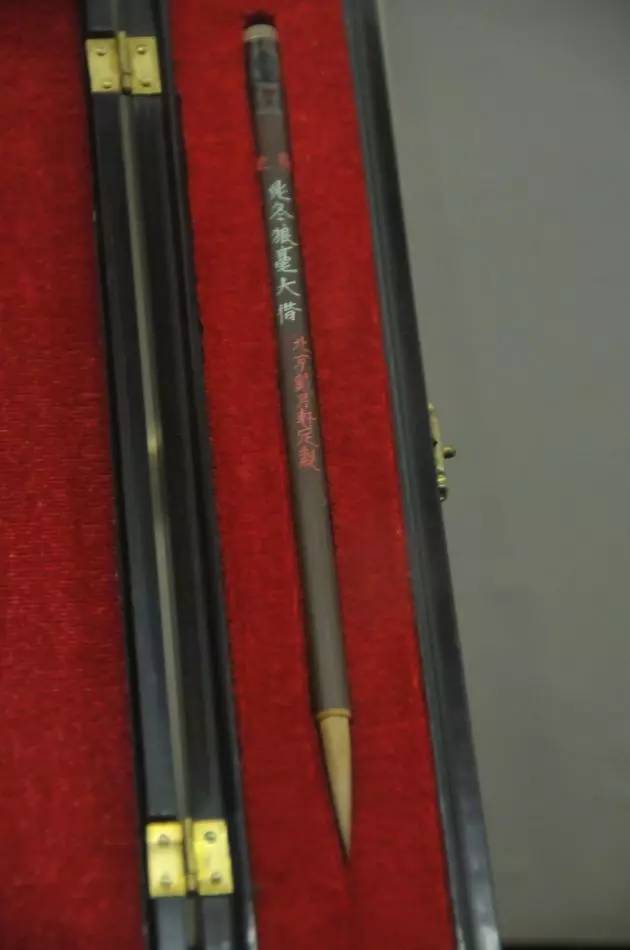

据李树庭先生描述,他在中央档案馆见到的毛泽东1941年1月31日给毛岸英、毛岸青的信等几件手迹,其纸为普通土纸,其墨也甚淡,可以想见当初毛泽东作书工具质量的低劣。根据李玉琪先生的描述和所提供的照片,毛泽东在建国以后,用过湖笔厂的狼毫笔。那支定制的狼毫笔,笔毛自不用说是上好狼毫,笔肚不大,出锋较长是其特点(附图)。

笔者认为毛泽东本人是不太在乎工具的。如果说有讲究,那体现在两方面,第一,笔不喜软毫,第二,纸不爱生宣。

就凭这两点,毛泽东就是颇谙晋人笔法,也很懂唐宋精髓的。

中国书法的笔法精髓到底是什么?“笔力惊绝”是极好的概述。笔力令人吃惊,叫人称绝,不是力气大,下笔重,而是控制力强。什么叫控制力强?就是即使在快速运动中也能够有效控制。

书法大家就不举例了,我们来看唐人写经。唐人写经不属于文人书法的范畴,但千年以来,是堪称经典的一种书法形式。它为什么经典呢?这些写经手们,对经文的熟悉程度是极高的,常年的抄写,又必须整齐优美的抄写,使得其笔速超快而又结构精准。那些笔画,就是经典的“笔力惊绝”。

当然,由于过分的熟,他们的“笔力惊绝”比不上文人书法大师的“笔力惊绝”那么有艺术感,因为这些大师们还需要有“生”的地方,他们往往面对无法预先知道、难以提前安排的书写,在快速的、未知的、变化着的运动过程中控制毛笔,这才是笔法的灵魂。真正懂得这灵魂的人,不多,真正把握好这灵魂的人,更少,纵观历史,只有二王、怀素、米芾、赵孟頫等少数书家有此绝活。明清以降,特别是有了条幅大字、软毫、宣纸的“绝配”以后,以这种工具组合写出的字,再也看不到“笔力惊绝”了。

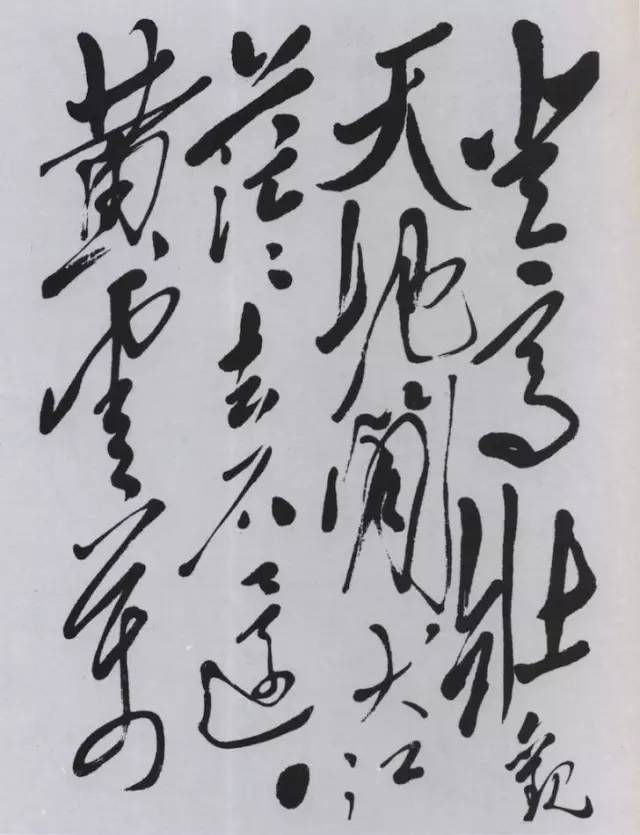

按照专业书法家的要求,毛泽东的败笔很多,这里不是指那种不讲究之处,而是指用错了工具的时候。比如在庐山,庐山党委为他准备好了纸墨笔砚,他挥毫写下李白的四句诗“登高壮观天地间,大江茫茫去不还。黄云万里动风色,白波九道流雪山”。本来,主席写这样豪迈诗句的时候,应该出彩,但是不好,显得臃肿、拖沓(见上图)。

为什么呢?大字、羊毫、生宣,是凡这样的工具组合,往往败笔。比如“江山如此多娇”,是直接题在傅抱石关山月合作的巨幅国画之上的,大字、宣纸、羊毫,这都不是毛泽东擅长和喜欢的,再比如为宁夏同志写的《清平乐·六盘山》。

由于快不起来,由于软毫不听话,生宣又洇水,所以一定阻碍书写者的意志,视觉与主动触觉之间形成了负反馈效应,最终败坏了书写者的情绪。好在毛泽东是个意志力极为强悍的领袖人物,他完成了整幅创作,而且最终还算马马虎虎。

总之,生宣和软毫,是中国传统书法笔法技艺的杀手,吴湖帆先生也表达过这样的意思。唐人以后,中国书法为什么走下坡路?为什么开始搞怪?为什么搞成了工艺美术、江湖道术?与文人的精神状态有关,与工具也有很大关系。毛泽东从没有想过振兴书法的事情,但他必然碰到这个选择,他也给出了天性中必然给出的答案,这个答案恰恰接上了唐人的余绪,恢复了中国书法的原本面目。这种内在的契合,不仅是精神的,也是工具的,或者说,精神,与它的外化——工具,本就是伴随着的。我忽然觉悟,这世界也许真的不是物质与科学技术的延展,而是精神的延展,精神真的引领着物质世界的方向与方式。毛泽东代表了强健的精神,所以他自然选择了符合强健精神的工具组合。