清代隶书继承汉碑传统,又对隶书做了新的诠释,呈现出多样的风格,致使清代书坛缤纷繁荣。清代书家集古体之大成,极尽变化之能事,或取篆籀笔势,或用行草意趣,或参魏碑唐楷之法,或融真草篆隶,用自家旨趣对书法进行改变创造。隶书在寂寥千余年后,至清代得以复兴,从实用性文字转变成艺术性的形态。清代隶书为书法中兴注入了新的活力,也为后代书学开创了新法。

一、清代隶书对汉碑的转化吸收

清代隶书胎息于汉碑,对汉碑的转化吸收经历了萌生、雅化、趋于完善三个阶段。清代初期,碑学意识渐兴,隶书作品缺乏“汉味”,如王铎、傅山之作。他们的隶书作品起讫处用隶书笔法,线条中段则纯以晋唐楷法为之。直至金农出现,清代隶书才有所改观。金农隶书一扫宋元以来拘束死板的形态,纵笔而为,可以看出其对帖学樊篱的突破。他的成功并不仅仅在于技巧,还在于他在金石学、绘画上所把握的与书法相同的审美格调。这种格调决定了他的隶书不造作、不轻佻,在怪异之中有一种传统的支撑。

随着古代碑刻的进一步发现以及碑学理论的逐步完善,人们开始对隶书抒情式的创作方法进行思考,并对隶书本体进行研究。他们继承清初的隶书创作精神,并对汉隶作精深的临摹,故而隶书书风出现了雅化的局面,从原先的荡规逾矩或趋于怪诞转向合乎隶书规矩的创作倾向。这其中的代表人物是邓石如。

清代隶书创作前期,书法家重在表现个性,所作难免有矫枉过正、过于随性的一面,但却给人以一种情感的感召力。进入创作中期,隶书由野入雅,符合汉碑规范的隶书日趋成熟;但同时因过于保守,缺少激荡之情,出现了书写生硬甚至刻意而为的局面。后面的书法家将两者结合起来,既有汉碑的功底,又有自己个性的发挥,才使隶书创作臻于完美。这其中,产生了一些学识博大精深的隶书大家。伊秉绶就是其中的代表。

二、清人隶书比之于汉碑出现的新特征

1.清代隶书意识的自觉化

篆书、隶书等早期书体因退出实用领域而获得了艺术生命力,最终成为书法艺术中的重要构成。宋代以后,书法、绘画技巧进一步融通,绘画的笔情墨趣、气韵生动的美学精神也在书法艺术中显露出来,尤其在草书的表现上最为明显,故在宋、元、明三代,几乎行草风靡,而篆隶已少人问津。

清代帖学流弊突显,行草书风渐趋减弱。而伴随秦汉简牍、六朝碑版的不断出土,清代学者及书家获得了更多新的研究资料。篆、隶、魏碑等已被淡忘的书体又渐渐受人青睐,成为当时的热门书体。如阮元本以金石考证经史,研习朴学,起初并无意于书法。其间因其审阅碑石拓片无数,故得以寻迹判读流派,主张以汉、魏古法拯救时弊。他在《北碑南帖论》中再三强调隶书之庄重性,如东汉山川庙墓无不刊石勒铭、大唐重修孔庙必以隶书书写词句,意图都是在强化隶书意识。

另有康有为认为杨凝式、颜真卿的书法均是“汉分入草”的最佳例子。这也说明无论真书或草书,与汉隶融合,增其奇宕异态,成功几率明显增高。这是康氏在强化隶书的重要性。在阮元、包世臣、康有为等人的倡导下,清代书家隶书意识逐渐形成。

2.清代隶书风格多样

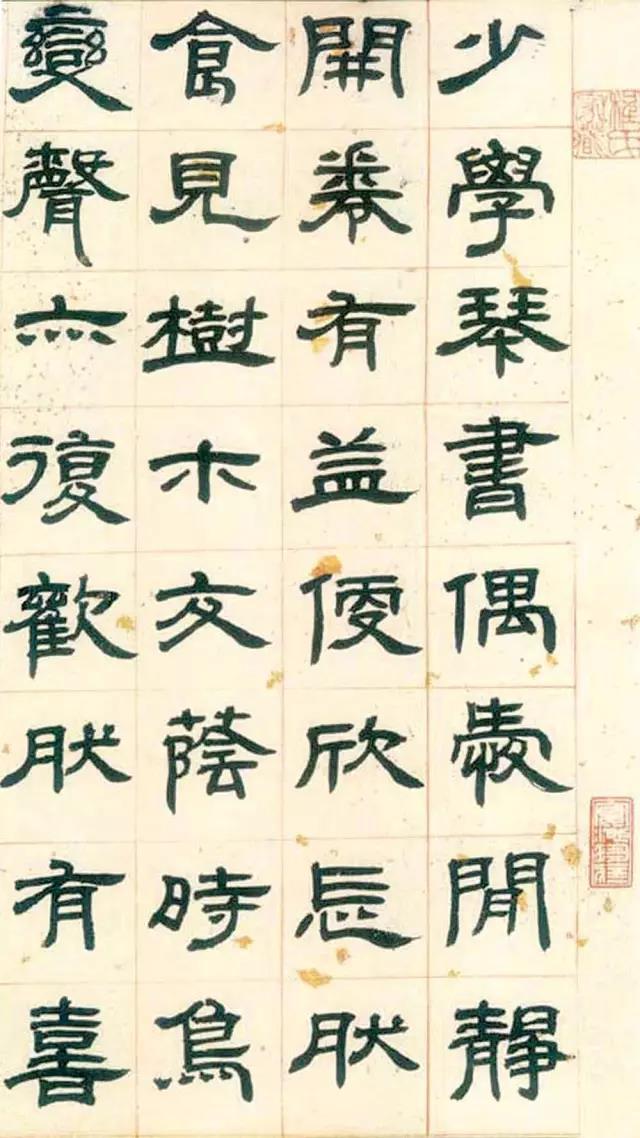

清人隶书可大致归纳为五种类型。一是清逸疏朗型。如金农“漆书”作品,追求变化,纯用方笔,风格异化。赵之谦隶书吸收魏碑笔法,别具一格。此类隶书多为超逸之士所作,气节高迈。二是朴厚雄强型。如桂馥隶书在技法上质朴平实的特点被认为是直接汉隶的典范。伊秉绶隶书朴茂厚重,尽显阳刚之气。此类隶书典型地体现出儒家信奉之盛德若愚、以拙胜巧的精神。三是灵活巧变型。如郑簠的隶书波磔鲜明,多带草意,意趣盎然。四是峻拔奇宕型。如何绍基的隶书,回腕裹毫,在凝厚古拙中见沉雄苍劲。五是秀劲雅致型。如朱彝尊、翁方纲等,书卷气重。清人隶书尤突显对阳刚之气的追求。一批“离经判道”的勇敢者针对帖学阴柔靡弱的流弊,倡导一种阳刚的审美情趣。而汉代碑刻在这种由妍美向阳刚美的转化中占有突出的地位。和其他时代相比,汉代的艺术更有着心胸开阔、气势沉雄的特征。作为汉代艺术最高形态的书法,汉隶概括地反映了当时这种昂奋、激扬的人格风貌。所以,清代隶书的创作实质就是出于对这种阳刚之气的追慕。

3.在笔法、章法、书写工具方面有新突破

清人隶书在笔法方面较前代丰富,篆法、草法、楷法、画法入隶书,极大地丰富了隶书用笔。王冬龄说:“清人打破了隶书与其他书体之间的界限,充分取其长来润色隶书。如郑谷口以草法入隶,朱竹垞以欧法入隶,金冬心以吴碑入隶,邓顽伯以篆籀入隶,伊墨卿以颜法入隶,张文鱼以飞白入隶,赵悲盦以魏碑入隶。这种静动结合、正草交错的隶书,是发人所未发。”(《清代隶书简论》)清人对汉隶的学习不囿于东汉碑碣的正面碑文,对于碑阴文字也格外留意。碑阴文字虽有草率之意,但易见笔势,生动、活泼、自然。在汉简还未出土的时代,这些看似随意草率的碑阴文字给了清人很大的启示。除此之外,钟鼎、镜铭、诏版、砖文等也是清人隶书的营养来源。在用笔方面,清人书写隶书大量运用侧锋,突破了长久以来的用笔“禁区”。

清代隶书在章法探索方面也能颇有新意,中堂、斗方、册页、条幅、横幅、楹联、扇面等现代书家驰骋的章法形式在清人隶书作品中已经出现,内容与形式完美结合,让后人惊叹不已。如赵之谦在书写团扇时不顺圆形写,而是分割成几块,使用三体书写,开创了新形式;伊秉绶隶书扇面只写两行,下面空灵,行书落款则直逼底端,得疏密错落之致;邓石如、何绍基的隶书册页多呈条屏形式,疏朗大气,宽博和谐,为后人树立了典范。清代书家在隶书章法上的探索显示出他们的创新能力。在工具方面,羊毫在清代隶书中被广泛使用。其储墨量大,笔锋使转空间大,便于在书写“燕尾”时调锋,也适应隶书提按幅度大的需求,提则细筋入骨,按则万毫齐力,各有其态。对比前代隶书,清人隶书在用笔、章法和工具方面都有较大突破和创新。

三、当代隶书创作存在的问题及清人隶书对当下隶书创作的启示

清代隶书较之唐隶以来的程式与平庸,呈现出不同于既往的创新景象,有许多都能为今天的隶书发展提供启示与借鉴。笔者认为,当下隶书创作存在的问题及可从清人隶书处得到的启示如下:

1.讨巧、雷同化

清代初期的隶书家多染有夸张用笔及爱用冷僻字、别体字等流弊。这提醒我们在隶书创作中要注意“和而不同”与“犯而不违”的界限,把握自身风格和新材料的离合关系,防止随意妄作、舍本逐末。当代隶书创作在取法来源范围上有重大突破,不再仅仅局限于汉隶八分,而是扩大至自隶变发生到八分生成过程中的各种样式形态,并创造出了与之相应的形式。在当代“大空间”的展厅中,笔法的精微与丰富在远距离的观望中难以体察;结体的夸张变形即使非常明显,也同样能在远距离的观察中弱化。这就使人们对隶书的创作走向讨巧。如当代隶书创作最明显的特征是把隶书与篆书进行杂糅,把篆书的结体、笔法或偏旁、笔画的写法运用到隶书中。可是更多的人并未深入体会隶书古意,而是在浅尝辄止的基础上引入其他字体的特点,美其名曰“改变和创新”。清代隶书之所以能够走向复兴,成为自汉代以后的又一高峰,原因就在于清人懂得以篆意作隶。当代隶书虽然新奇多变,但离隶书本意已远。除了在结构上篆隶杂糅外,当代隶书另外一个重大的改变就是对扁平结构、标准化符号“蚕头燕尾”的舍弃。

当代隶书创作的雷同现象也值得注意。其表现就是当代展览环境下的拷贝书风。此类作品多是对古人作品的拷贝。集写古人字帖中的字,或者使用网络集字工具,这类作品属于集字创作。为了在展览中能入选、获奖,获得评委的青睐,作者在选定创作内容以后,在字帖中把每个字挖出来,按自己要创作的内容拼凑起来,重复练习,写出要投稿的作品。但这样的作品,个人面貌并不突出,更没有加入时代审美,基本算得上是古人单字的重新排列组合。这种创作无法和清代多样的隶书面貌相比。

2.去雅、去文化

清代隶书家书学素养的全面性是成就其创新精神的要素之一。我们应当努力提升自身的艺术鉴赏水平和综合素养。当代书坛受西方美学思想的冲击、大众文化的影响,书法创作追求视觉感官的刺激和形式的新颖。展览机制的形成更使书法作品的整体性和视觉效果突出出来。生存在这样崇尚视觉和形式的现代文化语境中,本该讲究文化修养的书法艺术在一定程度上沾染了去文化、去优雅的流弊,走向空泛、显见的视觉化和形式化。

和清代隶书家全面的文化素养相比,当代书家在文化基础上也有短板。很多年轻的学书者热衷于各类赛事的参与,却忽略了自身的文化素质修养。就其书作来看,大致特点不外乎在形式上搞拼接、染色、做旧,在书写内容上抄录古代书家书论篇章、文人诗词名句,更甚至直接取材于前期评委的邀请作品和获奖作品。不敢想象此等作品能体现出多少文化性。

3.纯粹化

当代书画艺术教育呈现专业化状态。在专业划分方面,书法和绘画之间的界限越来越清晰,传统的书画“一体化”的创作模式发生了改变。由此带来的影响是大多数书法家只徜徉于书法艺术世界,而忽略了传统的“笔墨”功夫。清代“扬州八怪”中许多人的隶书面貌奇特,可见提升书者的绘画素养对隶书的创新有很大的启发意义。他们通过长期的浸染和磨砺,对线条和造型的理解十分独到,对于笔墨效果更有着超于普通书家的把握能力。因长期作画,他们更熟悉笔墨纸张的多种运用效果。绘画中比书法更加夸张的欹侧笔法和丰富的墨法,他们都烂熟于胸;掇拾其有意义者运用在隶书创作中,便会产生不同的效果。从墨色把握上看,他们的书法能突破单调,呈现绘画化倾向。当代的隶书书家已开始用宿墨自然外洇特性来表现墨气淋漓的水墨画效果,使隶书作品具有了水墨画的某些视觉特征。

4.功利化

面对市场的“扬州八怪”,在考虑买家喜好的同时,并没有降低艺术标准、模糊审美底线,这一点对当代书家的启示弥足珍贵。今天的书家参与艺术市场和参加展览比赛有相似之处。隶书作者不能为功利目的而一味地迎合市场,或者为了获奖、入展而一味地迎合评委。今天的许多人并没有古人那样的气节,而是唯市场利益是瞻,一切行为紧紧围绕获奖、入展展开,过分考虑评委们的审美偏好和展览效果,貌似求新的背后是跟风逐流。

清代隶书由弱到强曲折发展的经验教训,对当下隶书的发展有很重要的借鉴作用。清人隶书的面目和历史无法重现,但他们的创造精神和成败得失却给我们以无尽的启迪。我们应深入研究,对照当今,寻找隶书创作的新的突破口。唯其如此,当代隶书才能开花结果。