草圣张旭,字伯高,号季明,吴(今江苏苏州)人。《新唐书》有传。《严仁墓志》书于天宝元年,正是张旭活动时期,张旭曾到过洛阳,颜真卿就曾特意从长安赶到洛阳向张旭求教书法笔意。严仁是馀杭人,而馀杭、吴郡两地邻近,一定意义上讲严仁与张万顷,张旭是同乡;严仁又卒于洛阳,因此,请张旭这样一位名书家书写墓志,既合情理又有客观上的便利条件。

唐代是中国书法发展史上的辉煌时期,名家辈出,张旭便是其中的代表人物。他把当时流行的“今草”书发展成为笔法放纵、笔势连绵回绕、字形变化繁多的“狂草”书体,成为草书巨匠。盛唐时期的著名书法家颜真卿、邬丹等都直接得到过张旭的指导。其书法两《唐书》里都作了高度评价,李白、杜甫等著名诗人都有诗赞誉。今传张旭的草书作品有辽宁省博物馆藏《古诗四贴》、陕西省博物馆藏《肚痛贴》、西安碑林藏《断千安文》石刻。

《严仁墓志》,天宝元年(742),1992年河南洛阳出土。

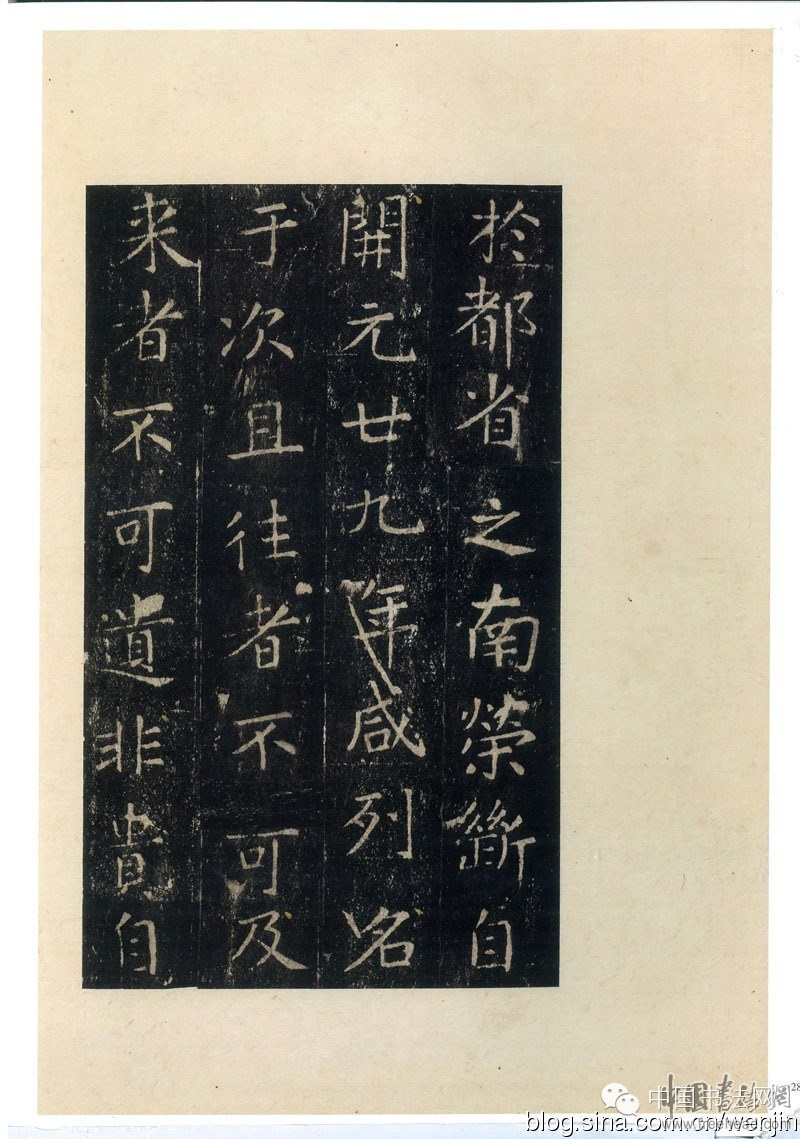

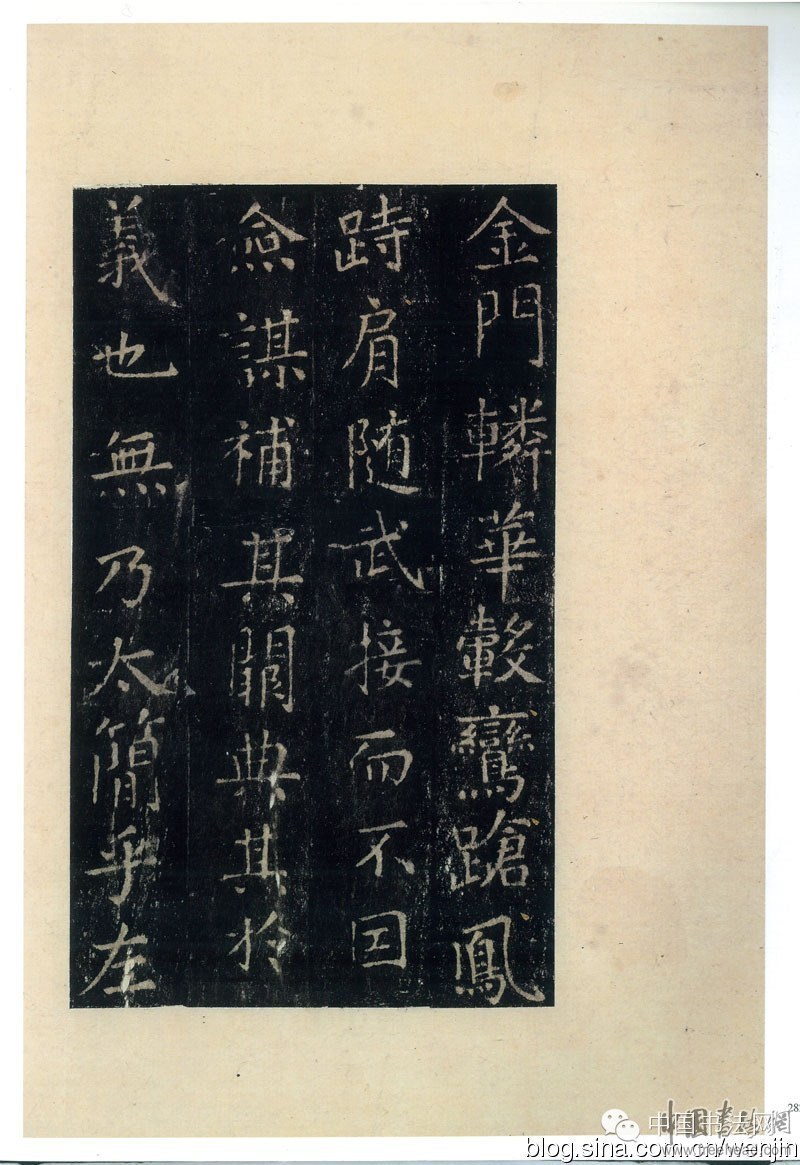

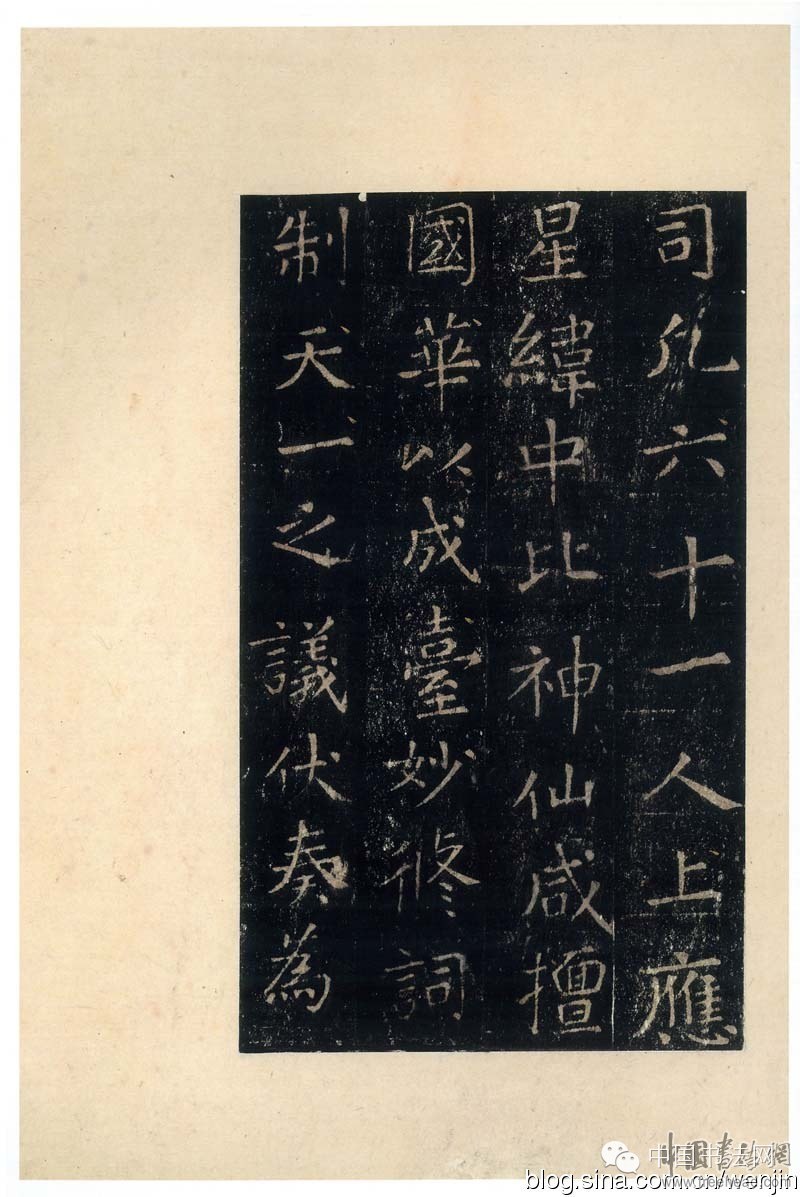

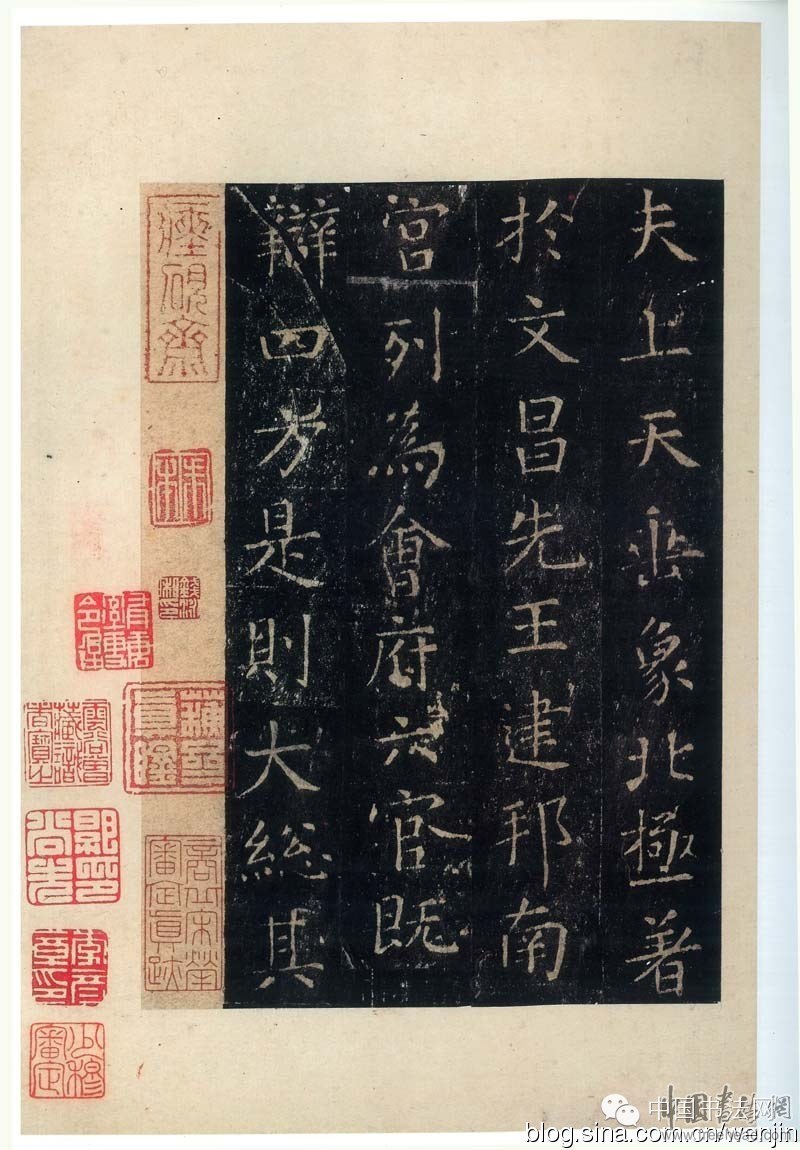

《严仁墓志》的志石上原题“唐故绛州龙门县尉 严府君墓志铭并序”,石上有方形界格,文字21行,满行21字,共计430字。志铭后部署“前邓川内乡县令吴郡张万顷撰 吴郡张旭书”。《严仁墓志》石上虽然刻有界格,但格子中写的字大小有着差异,书丹只是基本上守着界格,运笔雄健,可以看出书写时每一点划的行笔感觉。字的点划,有的饱满,有的却瘦硬,并不一律,字形结构的变化出入明显,甚至有的字形出现了不稳定感。但志石上全篇文字的精气神是一致的,通篇浑然一体,整体看上去有着一种痛快淋漓的行笔气势。

张旭楷书《严仁墓志》辨疑

《严仁墓志》,全称《唐故绛州龙门县尉严府君墓志铭并序》,张万顷撰、张旭书。1992年1月在河南省偃师市磷肥厂出土,现藏于偃师商城博物馆。墓志为青石质,近方形,志盖盝顶,石质粗糙,右上角已残缺。高53厘米,宽55厘米,四刹阴刻缠枝牡丹。盖顶篆书“大唐故严府君墓志铭”,3行9字。志石方形,宽、高各52.5厘米,厚12厘米。志文楷书21行,满行21字,共430字,有浅线界格。4 ]0 P2 D0 v$ Z# S, Z

关于《严仁墓志》的书写者是否是张旭,目前学术界还存在争论。樊有升、李献奇在1992年第4期《书法丛刊》发表《洛阳新出土唐张旭楷书<严仁墓志>》,文中作者提出了《严仁墓志》与《郎官石柱记》的差异,但对真伪问题未做深究。李志贤在1999年第4期《书法丛刊》发表《我看(传)张旭<严仁墓志>》,认为墓志书写者不是张旭。李志贤将《严仁墓志》中的字和《郎官石柱记》中的字进行比勘后,认为《严仁墓志》可能并非张旭所书,而是一个喜爱书法的人,集当时流传的张旭的字而成,缺字部分,则由书法平庸的人凑足,再署上张旭的伪款而已。2 e” P) V: v’ b: L

那么《严仁墓志》到底是不是张旭所书呢?7 K* m$ _: `# M% I

首先,志文署书者为“吴郡张旭”。《新唐书·李白传》中谓“旭,苏州吴人。” [1]志文与《新唐书》中所载张旭的郡望相合,而且当时并没有与张旭同名并且郡望是吴的书家。) D( b’ r- O$ P) w# g” ]3 m

据朱关田先生考证,张旭的生卒年为唐高宗上元二年(675)至唐肃宗乾元二年(759)。[2]朱景玄《唐朝名画录》记载:“开元中,驾幸东洛,吴生与裴旻将军、张旭长史相遇,各陈其能” [3]关于张旭与裴旻会于洛阳的时间,朱关田先生考证为开元二十三、四年间。(735-736)。[4]按照朱景玄的记载张旭在开元二十三、四年间已经来过洛阳。此期间张旭除了与裴旻、吴道子交往外,是否与张万顷有接触,史籍没有记载,但不排除二人相识的可能。由此也为张旭应张万顷之约,于天宝元年(742)为严仁书写墓志提供了可能。; ~6 t2 y* D- e

其次,墓主严仁官龙门县尉,虽然是一个品级很低的小官,但在极重孝道古代,其子嗣断不会伪托名人书,以至于作出欺先人于地下的不孝的事情。张旭为志文书丹,很有可能是出于张万顷的邀请。张旭于书法虽有大名,但其官职很低,于官场亦不得志,所以请张旭书丹不是很难,所耗费用也不会很多。认为此志是他人托张旭之名作伪,显然没有说服力。

再次,墓志作伪多见于后人,其唯一的目的就是牟利。而当时,墓石是随着志主的棺椁埋于地下,是为记载墓主生平交游仕宦等事迹,不存在以墓志牟利的问题,亦不可能存在以牟利为目的的墓志作伪的情况。从发掘报告来看,此次发掘是文物工作者严格按照科学程序进行的,经测定,石质亦为唐代,可知此志石于唐时已埋于地下,断无后代作伪的可能。

由此,此志由张旭所书当无疑问。’ {” w! ?9 c* }/ b) E

但问题的关键并不在此,值得研究的是,为什么《严仁墓志》的书写风格与其书写时间相差不到一年的《郎官石柱记》风格有异,这也是一些学者以为此志为伪品的重要根据。而且一些文章指出,该志的一些字错讹明显,且变形比较严重,当不是张旭所书。 6 k1 p$ h3 X# ?; D* P& G

目前,大家公认的张旭的传世楷书,是他于开元二十九年(公元741年)所书的《郎官石柱记》。《郎官石拄记》,原石久佚,此石宋时已有刻本,传世仅王世贞旧藏“宋拓孤本”,明董其昌曾刻入《戏鸿堂帖》。% P; ?1 d: z8 I) ~- w6 @8 S; c: \’ V

对于《郎官石拄记》,历代书家多有评论:

“旭以草书知名,而《郎官石柱记》真楷可爱。” [5]

“长史《郎官厅壁记》,唐人正书,无能出其右者。” [6]/ l. h’ b. `; f! }; j5 h

“长安犹有长史真书《郎官石柱记》,作字简远,如晋宋间人”。[7]

“《郎官记》则备尽楷法,隐约深严,筋脉结密,毫发不失,乃知楷法之严如此。失守法度者至严,则出乎法度者至纵。世人不知楷法,至疑此非长史书者,是知骐骥千里,而未尝知服襄之在法驾也。” [8]

“旭善草书,而楷法精绝,其小楷《乐毅论》不可得见,而《郎官石记序》尚有传本,清劲宽闲,唐代楷书中风格如此者,实不多见。” [9]

将这些评述与作品对照比较,我们很清晰地了解到张旭的楷书从晋人而来,其近接智勇、虞、褚,远绍二王,晋人流风,跃然笔下,这些特征也是历代学者书家所认定的《郎官石拄记》的风格。, Y( p+ q2 _2 K8 [8 _6 }/ W8 G, Y

从《严仁墓志》的志文知道,其书丹时间是天宝元年(742)。《严仁墓志》中的字,有一部分与《郎官石柱记》类似,形神具备,俨然有晋人流风,而另外一些字与《郎官石柱记》确存在很大差异,不但字形,气格和风神也相去甚远,个别字有北魏碑刻的气息。从整体上看,《郎官石柱记》劲力内涵,正如苏轼所言,俨然晋人楷书风气。而《严仁墓志》中较多的字线条尖细,外露锋芒,气息上与《郎官石柱记》相异。

虽然有这样的区别,但不能就因此怀疑《严仁墓志》不是张旭所书。0 }# n/ a+ ` q& H0 R; u* G2 t$ _, x

考《郎官石柱记》与《严仁墓志》之别,盖有以下几个因素。

首先,书写时的心态和书写时间的不同,会使二石风格有所不同。《郎官石柱记》全称《尚书省郎官石柱记序》,当为张旭应尚书省之请所书,张旭书写时自然要恭谨有加。而《严仁墓志》则是为品级十分低下的县丞所书,随意自然也在情理之中,二者书写时间虽然仅相隔一年,但书写时,由于作者的态度是不同,由此笔下书迹的风格相异也十分正常。

另外,古代书家不同时期书写的作品风格不同,不只张旭,其他书家也有这种情况。以颜真卿为例,颜真卿的《多宝塔碑》碑公认是颜真卿早期的代表性作品,此碑书写于天宝十一年(752),而1997年出土的《郭虚己墓志》则是颜真卿书写于天宝十九年(750)的作品,二者时间相差仅两年,但风格亦相异。另外褚随良于贞观十五年(641)十一月书写的《伊阙佛龛碑》与贞观十六年(642)五月所书写的《孟法师碑》,时间相隔半年,但风格也不尽相同。由此可知,书家不同时间所书写的作品风格不同是很正常的。

其次,刻手之高下,亦使二石风格不同。一般来说,看石刻作品刻工水平的高下,对我们认识作品有重要意义。刻工精者,刀从笔出,多能体现作品原貌。而刻工拙劣者,完全不顾原书特征,刀下多现习气,书家的作品,在他的刀下进行了二次创作,刻出来的碑志和原书丹者墨迹完全不同,古代碑刻中这种情况并不少见。丛文俊先生对古代碑刻中刻工的二次创作现象进行了深入的研究,他指出,古代志石书法中,很多刻工在镌刻时渗入自己的习惯,而使原来的墨迹变成了另外一种风格的志石书迹。同时刻工水平的高低,服务对象的不同,志石书迹和原迹的差别也有所不同,所服务对象如果是皇室和贵族,那么刻工相应的也是技术水平很高的人,其所刻志石也更接近原迹,若服务对象是品级很低的官员,相应的刻工也是技术水平较低的人,所刻志石也显得粗糙,去原迹更远。[10]所以关照古人碑刻,刻工情况不可不察。& C- a. b’ G$ a/ D

《郎官石柱记》是由尚书省所置,为此记摹刻的工匠自然要有较高的水平。严仁官职低微,志石刻工当是普通石工,《严仁墓志》刻工不能精良,亦在情理之中。我们现在所见石刻都是工匠依照原书镌刻后的作品,在工匠的镌刻过程中,肯定会加入工匠自己的习惯行为。即使同一篇墨迹,由不同工匠去刻,其结果也会存在很大差别。更何况是不同时间和不同心态下书写的两幅墨迹,自身风格就有差异,而经过刻工的手之后,风格相异也属自然。) t’ b( c$ f8 x$ @3 G” N1 a

再次,拓本的不同,也是《郎官石柱记》与《严仁墓志》风格相异的原因之一。我们知道,《郎官石柱记》原石早已佚失,在宋代时已经出现翻刻本。目前所见最早的拓本是王世贞的“宋拓孤本”,即使我们确信王世贞所藏的拓本为宋时原石拓本,那么,《郎官石柱记》从开元二十九年(741)的书丹立石到宋代建隆元年(960)便已经过二百二十年。这期间有多少拓工捶拓《郎官石柱记》已不可考,但有一点可以肯定,我们现在作为张旭楷书风格依据的王世贞所藏的宋拓本《郎官石柱记》,与在开元二十九年张旭所书的原石不可能风格完全相同。经过数百年间的捶拓损伤和风雨侵袭,碑的字口已经不如原来的清新,碑的漫漶和残损为后来拓本的风格制造了一种假象。我们说宋拓本《郎官石柱记》的风格是在张旭原来书丹的基础上,渗透了数百年间自然和人为影响的再一次“创作”的结果。而《严仁墓志》于1992年出土,原石久埋于地下,我们所见到的拓本是能真实反映原石风格的初拓本,拓工亦甚精良。与宋拓本《郎官石柱记》相比较,更能真实的反映张旭的书法风格。故以宋拓本《郎官石柱记》所体现的书法风格为依据证明《严仁墓志》之真伪,显然是不科学的。: j1 R& X# M! q( h o

5 t: K: J3 Z! c. z2 P, E

至于认为《严仁墓志》有错讹字,还有字迹变形的情况,而以此论非为张旭所书,亦不可取。 4 t6 d) n$ i# A& L( ^5 ^

一个字有多种写法,在古代很常见,我们不能以今天的文字标准衡量古人。《颜氏家训》中有这样的记载:“晋、宋以来,多能书者。故其时俗,递相染尚,所有部帙,楷正可观。至梁天监之间,斯风未变;大同之末。讹替滋生。萧子云改易字体,邵陵王颇行伪字;朝野翕然,以为楷式,画虎不成,多所伤败。至为一字,唯见数点,或妄斟酌,逐变转移。尔后坟籍,略不可看。北朝丧乱之余,书迹鄙陋,加以专辄造字,猥拙甚于江南。” [11]造字的行为在魏晋南北朝时是很普遍的,就其所造的字,按照当时的文字标准而言,确是伪字无疑,但作为个体存在,流传几百年,甚至上千年之后,也就成为传统了。故对于古代碑石文字与今天有异者,不能单纯以今天的文字标准衡量古人,要注意到时代背景。* D) T! [, B. W q& B0 j+ y- E

我们再回到《严仁墓志》。

以“滕”字为例,《严仁墓志》中“滕”字右下作“心”部,此并非作者写错,而是“滕”字的另一种写法而已。《隋故王弘墓志铭》中“滕”字的写法与《严仁墓志》中“滕”字的写法完全相同。又,《隋牛君大夫申氏墓志》中“滕”字右下部亦作“心”部。可见,“滕”字右下部从“心”部的写法,在隋唐时是有依据的。另外《严仁墓志》中“襄”字的写法与《魏故王昌墓志铭》中“襄”字写法亦相类似。至于“犹”、“纶”、“变”、“邃”、“渊”等字,在没有确切依据之前,亦不可贸然认为是错字,他们很有可能是异体字或者别字。* F% f) G’ |0 U! G6 u5 y

而《严仁墓志》中一些字的变形问题,应该张旭直接书丹于石时的书写位置有关。# u7 w2 d8 L1 c/ I

《严仁墓志》中“遶”、“枳”、“痛”、“讳”、“引”、“霄”、“顷”、“比”、“为”、“严”、“冥”等字确实存在一些变形的情况。从拓本来看,这些字笔画刻的十分清楚,出现变形显然不是刻手的原因。通过仔细观察,我们发现,这些变形的字的位置相当集中,都出现在墓志的下六行之间,或者是墓志的最后部分。如果此志不是张旭所书,或者说是集字,问题不会仅集中出现在志石的下半部分,在志石的其他部分也应有所体现。对于这种情况,唯一可以解释的就是:张旭在书写时直接面对志石,行笔到志石的下半部,因为身体和执笔的角度的问题,使一些字发生变形。* g$ ~. N: @- f5 Y, E9 r

此外,字迹变形也与张旭当时的书写心态有关。检索隋唐时墓志,墓志的书刻水平和志主的身份关系很大。品级高的官员的墓志铭多由名家撰文书写、书丹,然后由水平高的刻手镌刻。而品级低的官员的墓志,撰文、书写、镌刻,相对都简单粗糙。严仁作为品级地位的小官,张旭为其墓志铭书丹,断不会如书写《郎官石柱记》时的恭谨。另外志石是埋于地下,志石作为标志,重视程度自不及书碑,所以出现一些变形的字时,他也不想再改动,而是由它去了。

志中个别字还体现出北魏碑刻风格,如第三行的“英”字,十二行“忘”字等,这种情况,也好理解。从成熟的北魏碑志到唐天宝的《严仁墓志》,时间相隔二百余年,但对于世守其业刻工而言,北魏时的碑刻技术,甚至一些字的刻法也会在世代父子的传承中得到延续,《严仁墓志》中个别字有魏碑特征就是这种情况。( [( e” q! y’ d$ l0 P: C

此志篆盖的书写者也值得着些笔墨。: d3 ^% A; _1 l5 ~8 u; v* M+ U! J8 K

《严仁墓志》仅署书丹者姓名为张旭,而未提及篆额者姓名。在唐代墓志中,存在与《严仁墓志》相同的情况。1997年10月在河南偃师出土了颜真卿书写于天宝九年(750)的《郭虚己墓志》,志文的撰写和书丹者是颜真卿一人,志文中亦没有记录篆额者姓名,然按其时成例,篆额(盖)者的姓名是必须在志文中有所记录。经刘涛先生考证,《郭虚己墓志》的志盖是由颜真卿所书。[12]与此相类似的还有1999年秋出土于河南洛阳伊川县出土的《张说墓志》,此志由张九龄撰、梁升卿书、卫灵鹤刻,亦无篆盖者姓名,后经考证,篆盖的书写者为梁升卿。[13]由此,我们也可以推断《严仁墓志》的篆盖亦为张旭所书。0 p’ i, q7 D’ Y: d’ a

《严仁墓志》的篆盖“大唐故严府君墓志铭”字体与唐景龙三年(709)的《王震墓志》的篆盖风格相近,二志时间相隔三十余年,而篆书风格相统一,据此亦可知其时篆书的具体风貌。二志志盖篆书整体水平并不高,线条略嫌刻板,然结构尚能端正,线条亦均匀,可知当为篆书的恢复时期的产物。虽如此,《严仁墓志》志盖篆书亦有其深刻意义在。典籍上没有张旭擅长篆书的记载,此前更无篆书书迹流传,据此志,盖可粗识张旭篆书风貌。而其粗略处,有张旭篆书水平的因素,亦与刻工之粗陋有关。