折腾了这么多,终于要回到奉橘帖上了。前面随口提到了万人迷都教授,《世说新语》上说“时人目王右军:飘如游云,矫若惊龙”是评价他的样貌气质,后来借用于他的书法。王羲之长得什么模样呢?只能从后人画像推测个大致了。《书圣王羲之》开拍,男主角叫王仁君,和王右军差近似,有意思。现在正苦练书法找书圣的感觉。我觉得如果由都敏俊来拍青年王羲之,应该也不错。

“奉”在文言文里极为常用,“奉”有恭敬意,不但在接受对方指示、馈赠时可用,在对人有施与行为时也用。例如“无可奉告”,虽然是拒绝采访(询问),但是这个“奉”字,还是有礼貌因素在内。劝告别人时,则说“奉劝几句”,陪同他人时说“奉陪到底”,也都一样。收受也用奉,施与也用奉。白话文里就把这“奉”变成双音词“奉送”“奉赠”“奉上”“奉令”,这样来区别是受还是施。然而在文言文里“奉上”和“奉到”则往往都只用一个“奉”字。《辞源》“奉”有十种解释,有四种是进献,给与,接受,敬辞(如奉见,奉访,奉劝,奉陪等)。其中确实有施与有接受。是王羲之送给别人橘子时附上的便条,还是他收到别人送的桔子后回条致谢?这个问题,要结合全信来看,这里先按下不表,以后再说。

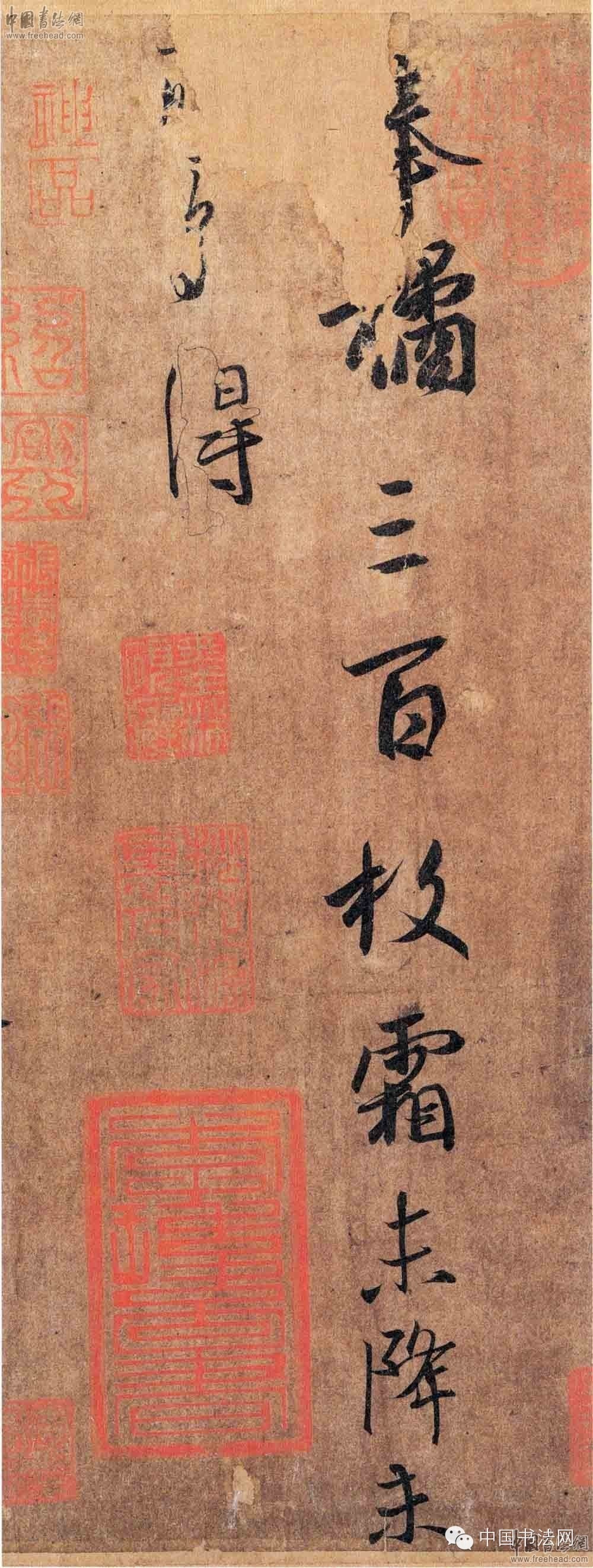

十一、《奉橘.三、释“橘”1》

橘,是本文核心中的核心。本文大可称为“一个橘字引发的胡思”,这里要郑重说明,全文的所有资料信息几乎都来自网络,有直接引用、有间接参考,有加工组合,有引申发挥。如果您读到了您的文字,对,就是您的。因为引用的资料很多很杂,我这不是在写论文,也就没一一指明了,未妥之处,一并致谢同时一并致歉。

我对农事一窍不通,乡间的橘子看的很多,却没亲手种植过。对橘的习性,我只得靠网上的农业科普知识。

橘:几种球形或近球形的热带或亚热带产的果实之一, 实际上是浆果, 有微红黄色的革质芳香果皮,含有许多油腺, 广泛应用在糖果、 点心、 蜜饯和烹调方面, 通常有甜味或酸味, 多汁可食的果肉含矿物质和维生素C 。 橘子(Citrus reticulata)是芸香科柑桔属的一种水果。“橘”(jú)和“桔”(jié)都是现代汉语规范字。当“桔”读jú时,是“橘”的俗字。 “柑橘”和“橘柑”的代表的意义不同:“柑橘”是果树的一类,如柑、橘、柚、橙等;而“橘柑”在有些方言中就是指橘子。柑和橘都是属于芸香科的果树,果实具有肥厚外皮,内藏由汁泡与种子构成的瓤瓣。李时珍《本草纲木·果部》说:“橘实小,其瓣味微酢(意与酸同),其皮薄而红,味辛而苦;柑大于橘,其瓣味酢,其皮稍厚而黄,叶辛而甘。”一般说来,果形正圆,色黄赤,皮紧纹细不易剥,多汁甘香的叫柑;果形扁圆,色红或黄,皮薄而光滑易剥,味微甘酸的叫橘;柑和橘的分别原是很明显的,不过在俗话中常见混淆,如广柑也说广橘,蜜橘也说蜜柑。

疑问来了:王羲之待过的地方产橘子么?这要先看看王羲之在哪些地方待过。

王羲之祖籍琅琊(今属山东临沂),他五岁随家族过江,入住建邺(今南京)乌衣巷。后迁会稽山阴(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭(浙江嵊州市)。任临川太守、征西幕府参军、江州刺史、护军将军、右军将军、会稽内史等职。对于他是否担任过江州刺史,说法不一。但其活动范围,主要是南京和浙江一带。古时交通不像如今这么发达,没有坐飞机火车一天打来回的说法,物流更谈不上,要吃个时令稀罕水果,除非是“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”

南京和浙江产不产橘子呢,而且,是在王羲之那个年代,产不产橘子呢?

十二、《奉橘.三、释“橘”2》

我国是世界上公认的柑橘原产地,柑橘作为栽培果木至少有了近三千年的历史。“橘逾淮而枳”始见于《考工记》的记载,表明人们已经有了栽培橘树的实践,并试图移栽柑橘到北方,也表明春秋时期人们已经有了对橘树种植北界的认识。

南朝陈后主叔宝时曾“梦黄衣人围城,后主恶之,绕城橘树,尽伐去之”。尽管记载很简单,但从行文来看,这些橘树应该是当地种植的经济果木。这表明在六世纪的80年代,今南京一带已经有了相当规模的橘树种植。再早一些,刘宋都城(今南京)的华林园中也曾种植橘树,这是五世纪中叶的事情,不过这是种植在皇苑中的果树,区域意义不大,尚没有资料证实此时南京附近也有经济类的橘树种植。现代江苏的橘树仅种植在太湖一带,由于冬季气温太低,冻害频率高,因而其它地区没有种植(以1950—1980年的资料为据)。南京这个位置已经超过了现代柑橘可能种植的北界,这是史料中第一次明确记载柑橘实际种植地区超越现代可能种植北界的资料。在南宋景定年间(1260—1264年)成书的《景定建康志》中记载了建康一带的物产中已有“桔、橙、乳柑”等水果,“建康”即今江苏的南京。现代柑橘类水果在江苏仅产于太湖一带,南京附近无种植。从上述资料可见,在十三世纪的中叶,柑橘的种植界限至少到达河南的唐、邓和江苏的南京一带。在十三世纪初,柑橘的种植已经越过现代的可能种植北界。到十三世纪的中叶,在现代这条界线的中、东部已经全面向北迁移,西部秦岭一带受地区的影响,估计不会有明显的变化。 苏州柑橘产于洞庭东西山,由于太湖湖水的冬季热源效应,使此地的柑橘生产能克服冻害一直常盛不衰,尽管不断有大寒而柑橘冻害的记载,但从唐宋以降,柑橘的种植从来没有间断过。关于这点北宋时当地农人已经认识到了,“南方柑橘虽多,然亦畏霜,每霜时亦不甚收。惟洞庭霜虽多,仍无所损。询彼人云:洞庭四面皆水也,水气上腾,尤能辟霜,所以洞庭柑橘长佳,岁收不耗,正为此尔”。可附近地区就没有如此幸运,柑橘栽培受气候冷暖的变化多有起伏。还记得之前提到韦应物的那首诗么:“书后欲题三百颗,洞庭须待满林霜。”正好找到科学解释,哈!

时至今日,无锡太湖水域仍在为南京供应橘子,而浙江盛产著名的黄岩蜜桔。南朝离东晋不远,所以王羲之奉橘一事,真实有效,特此公证。

十三、《奉橘.三、释“橘”3》

即便是橘子“霜未降,未可多得。”但奉橘,只是送个橘子吃吃么?

屈原有名篇《橘颂》,“颂”,在先秦时期非比寻常,而是具有宗教性质的歌颂。丹橘在两千多年前的战国就被人们视为“果之美者”,《橘颂》中“绿叶素荣,纷其可喜兮”、“秉德无私,参天地兮”、“纷蕴宜修”、‘愿岁并谢,与长友兮”等等都是说明橘不仅可口,还可目、可鼻。橘树这些使用价值是它成为神木的一个重要条件。

橘树成为神木的另外一个条件是它宜于南国生长。在南国地区随处可见橘树,其果实又能为人民大众所享用同人民生产生活息息相关,不是那种可远观而不可亵玩的娇贵之树。橘树适宜于巴蜀、荆楚、吴越等地生长,上海博物馆藏有“严道橘园”封泥数方,“橘园”用今天的话说,近于专植柑橘的果园。严道在今重庆市荥经县境,汉代属蜀郡。巴蜀为柑橘产地,历史久远,至今依然。左思《蜀都赋》:蜀中“户有橘柚之园”,刘渊林注引《地利志》曰:“蜀郡严道出橘,有橘官”,可知汉时尤以严道出橘为盛。今以存世封泥中可知一斑。清陈簠斋、吴式芬两家曾藏有“严道橘园”封泥二十二枚,为当时园署公章,“严道橘丞”封泥十六枚,为掌管橘园之官印。其他郡县竟绝无一见。

总之,先秦时期,柑橘橙柚枳在南方广泛种植成为与人民生活密切相关的佳木,这正是屈原创作《橘颂》的比兴对象。屈原从橘生南国中受到启发,睹物思人,抒发自己追求完美的高尚志向。从《橘颂》中,我们看到了橘在南国的祟高地位。有学者指出橘是楚国的社木,这个观点可谓得其实。

正是有了这些文化背景,奉橘不仅仅是送时鲜水果那么简单了,多了一份佳果送“长友”,惺惺相惜的味道。所以,即便是一个便条,橘肯定不能写作俗字的桔了。

十四、《奉橘.三、释“橘”4》

古人喜欢对事物赋予寓意,桃祝寿,橘称吉,榴多子——但并不是非要有寓意才送,遇上了而已。那究竟是王羲之送橘,还是别人送王羲之橘子呢?我觉得是前者。

《晋书》王羲之传载:晚年优游无事,“修植桑果,率诸子,抱弱孙,游观其间,有一味之甘,割而分之。”种果植树,是王羲之晚年的一项爱好,也是归隐后一项重要的生活内容。

可以注意到,王羲之晚年的《十七帖》中的《胡桃帖》:“足下所疏,云此果佳,可为致子,当种之。此种彼胡桃皆生也。吾笃喜种果,今在田里,唯以此为事,故远及。足下致此子者,大惠也。”大意:您所寄来的信上说,这种水果很不错,可以帮我弄到种子,我将取来种下。在这里所种下你那里的胡桃都生长了。我最爱种果树,现在在田里,只做这件事,所以向在远方蜀地的你提起。你送来这些种子,真是很实惠。“胡桃”,即今之核桃。从帖文“今在田里,唯以此为事”之句,可知王羲之写《胡桃帖》的时间是在公元355年(东晋永和十一年)去官之后。这也印证了《晋书》中所言确实。橘子,不仅是王羲之送的,还是他亲手种植的。岂止这些,王羲之还种植的水果种类还很多,如《十七帖》中的《来禽帖》:“青李、来禽、樱桃、日给藤子,皆囊盛为佳,函封多不生。”大意是:“青李、来禽、樱桃、日给藤的种子,寄来时都以布袋装著较好,若封在信里,种下去往往不能发芽。”青李:李子的一种。来禽:果名,又名林檎,也称沙果、花红。因此果味甘,果林能招众禽至,故有来禽、林檎之名。日给藤:日给,藤本植物名。《太平御览》卷九七引三国魏杜恕《笃论》:“日给之华与相似也,结实而日给零落。还有樱桃,皆是美味的果实。这几个水果,引得后人竞相引用为典故,如宋苏轼《次荆公韵》之一:“青李扶疏禽自来,清真逸少手亲栽。” 及《次韵米芾二王书跋尾》诗之一:“三馆曝书防蠹毁,得见《来禽》与《青李》。”元虞集《题康里子山尚书凝春小隐六韵》:“人间应得函封帖,青李来禽绕舍栽。”王国维《题御笔花卉四幅》第三首诗:“叶密花繁意不胜,诸天缨络挂层层。可知青李来禽种,未抵开南日给藤。”

还有柑呢,王羲之信札有《黄柑帖》:“奉黄柑二百,不能佳,想故得至耳,船信不可得知,前者至不?”《橘录》记:“柑乃其(橘)别种”,王羲之种橘送人橘、种柑送人柑。王献之学他,作《送梨帖》:“今送梨三百。晚雪,殊不能佳。”行文口吻,与其父何其相似!一个送字,也佐证奉为送出之意,哈!

橘字到此暂告一段落,奉橘三百,奉黄柑二百,送梨三百。这几百几百计数的方式,真是奇怪。