好在,我们终于等到一个节点,一个有望翻篇的时刻。自古正邪不两立,以我之见,即使在极度无序、极度混乱、市场近乎疯狂时,画坛也依然不失正气,抵制歪风邪气的声音从来就没有停止过,吴冠中先生堪称这方面的典范。曾有年轻人鼓动黄永玉先生拉一个山头,竖一杆大旗,抱团结伙以便攻城掠地,分抢蛋糕。黄老答复说,羊才一群一群的,狮子不用。

万达炒罢吴冠中之后转而炒石齐。最近看到网上吹风,说石齐堪比吴冠中,作品的艺术感染力前所未有。石齐的成名作如《迎春》《人人都在幸福中》《风雪大别山》等,大多见于改革开放早期,风格朴实,构图朗润,为群众所喜闻乐见。究其笔墨成因,终脱不开黄胄的影响。或许石齐胸怀大志,执着于自成一家,从而踏上创新求变之路,却因种种局限必定无果而终。他晚年的作品近乎乱画,过火了、失度了,为形式而形式,为色彩而色彩,一味地大红大绿,强调视觉冲击力,除此以外,美感何在?思想空洞,笔墨乏力,终不过以所谓的个性张扬硬生生弄出一个标新立异而已。据讲,万达在炒完吴冠中之后,接下来确定的人选是老甲(贾浩义),但其不为两千万元所动拒绝了,万达转而挑选了杨延文、石齐。杨延文个性极强,很难合作,难免不欢而散。此后,从市场反馈的信息看,石齐起来了,杨延文沉寂了,画价回落了。由此可见资本的杀伤力、影响力,我可以把你捧起来,也可以把你打下去,以此诱导或是迫使相当多数的画家向其靠拢,听凭资本家的摆布,叫你往东,你不能往西。老甲能够顶住这种压力,实属不易。

子夏从老师的榜样中得到启发说:“君子有三变:‘望之俨然,即也之温,听其言也厉’。”老远见了很庄重,接触后感到亲切诚恳,言谈很中肯。贾浩义先生便是这类君子,是那种少见的率真朴素之人。他四方脸庞,黑里泛红,恰似来自草原的汉子,壮硕、豁达,与之相处,如饮醇酿。贾先生博学,酷爱阅读,躲在他自建的“城堡”里闭门不出,博览群书,文章写得极好,只要同他坐下来、谈进去,不难感到他的才情,正是知识养育的结果。吴冠中先生曾与之攀谈,称赞他学问好,画得好,画得很好!建议他“题材能否再宽些”。贾先生欣然接受,渴望有所改变,向吴先生学习,拓宽艺术视野,多画些新东西。贾先生的大写意来自草原,是大自然赐予他的笔墨灵性。正是大草原、大自然、大写意,将他从一个文弱的书生类型带往一个完全不同的世界——奔放、恣肆、热烈,可以充分享受天道的给予及绘画的乐趣。画家为什么要画画?画画的好处在哪里?在于悦己。首先是悦己,而后才是惠及社会及他人。画得快乐才会投入,画得投入才会深入、深刻。贾先生在年富力强之时结缘草原,在习画遭遇“瓶颈”之时看到骏马,顿感清风拂面,悟性为之大开。随后,他将扑向草原时的欣喜洒向宣纸,将燕赵之士的豪迈气象加以抽象形成画龙点睛之笔。他的画简洁明快,金戈铁马,笔墨旷放,色泽鲜亮,既然得之草原,自然无拘无束。中国画以意取胜,意在笔先,通过笔墨带出胸襟、气象,也所以画来画去是画自己。人若渺小,画必猥琐;人若高尚,画亦亮堂。细想,酷爱草原及由此衍生出的绘画面貌,不正是贾先生这个人的写照和风貌吗?“城堡”是我给它取的一个名字,即“老甲艺术馆”,建成于1997年,位于北京昌平区霍营镇,当时还是郊区。当时贾先生正值创作的巅峰期,为建城堡必定会影响创作。建成了城堡,则外出采风,重回草原的热情难免消减。须知,人往往是惯性的奴隶,我自见到“城堡”就一直有所担心,担心它成为羁绊,绊住贾先生的光明前程。

吴冠中先生生前,我没有机会同他晤谈,只是在电话中听到他诚恳缓慢的声音说:“我老了,精力有限,不能接受太多的采访。”我当然能够理解先生,不便再找人通融以免给他添累,失去了求教于他的时机。我们设想,如果吴先生也想建个“城堡”或是“万荷塘”什么的,能有何难?如果他想弄栋豪宅住住,能有何难?作为大艺术家,吴先生高于常人、不同于凡人而出类拔萃之处正在这里。他将平生所有的能量、所有的智慧都奉献给了艺术,而宁愿在生活上清心寡欲,几无所求。他的异于常人、受人敬重,无疑是另外一种“光环”,在口口相传中不断地为之加分,所以他是大师,你不是,哪怕只差一点点,一样可以决高下。美术史之严谨、挑剔一向如此,只有为数极少的佼佼者才有望置身其中。能登上喜马拉雅山顶的能有几个人?若你只想在山下的登山大本营里呆上几宿,有何难哉?

画坛是个大家庭。

你也可以说它是一个含混不清的概念,也可以称之“画界”“画苑”之类。我所谓的画坛,我在本文中所涉及到的范围仅限于当代中国画,侧重在世的中国画名家。无论我们是否反感,名家必定有其相应的社会地位和大众认可度。批评家能做的只是协助大众了解这种知名度的真伪程度——你是因为画得好、学问做得大才师出有名呢?还是因为会玩、官大、能炒,凭借特殊时期通过特殊手段获得声誉进而名利双收?

尽管画坛撕裂,泥沙俱下,黄钟毁弃,瓦釜雷鸣,但它作为一个行业,一个承担着传播传统文化丰富人们的精神生活,推动社会文明建设以及其他属性的文化热点(诗词、小说在传统文化种类排序中,地位一向高于绘画。改革开放后,随着物质生活不断改善,这个排序颠倒过来了,诗词无人问津,小说受到网络、自媒体冲击,唯有书画具有装饰新居、显示财富甚至身份的功能,还可用于收藏,保值升值,与房地产、股票证卷等被世人称之为“三大投资”),很自然地受到全社会的高度关注,理应形成社会约束,促其击浊扬清,恪守基本操守。

其次,画坛撕裂下的博弈一直在持续。官家有权力把一些不被群众认可、看好的人选强加于画坛,但毕竟官家和资本家联手垄断话语权的状况正在改变,互联网传播来自底层的声音,对画坛高层应该有所监督,促其收敛,以期实现权力服务于群体,而非掌权者个人,实现相对公平,恢复内在秩序,崇尚学术精神。

其三,画坛本就拥有撼之不动的正气,有一批砥柱中流的人物,以其学术至尊、业务至上而广受尊重,尽管无权无势,很少包装、炒作,但其影响不容忽视。“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。”(王维《山居秋暝》)雨过天晴,景色怡人。清泉淙淙,撩拨情思。大自然对文人墨客的精神召唤正待重新回归,人文环境的不断改善也会促人向善。而物质生活已然满足后的画坛翘楚们正在打扫心理卫生,享受过了,也清醒多了,回归安静,认真作画的内在要求日渐迫切,人们有理由对他们的努力寄予厚望。

今年春天,我到杭州走访,有藏友询问除吴山明、刘国辉之外,杭州人物画家中还有谁画得好?我说吴宪生画得好。藏友说,吴宪生也就一普通教授,又不当官,又没多大地位和影响,他的画能收藏吗?我说黄宾虹也没当官。有人喜欢当官,有人不喜欢当官,不喜欢当官不等于不能当官。吴宪生就是一位不要光环的人,安心教书,用心画画,把精力都用在专业上,专心致志,非常难得,读他的作品能看出他的追求、他的为人,淡泊、雅逸、悠闲。他作画使线简练明快,水色墨晕恰到好处,画得生动耐看,传统功力深厚。

其时,恰逢央美的杜觉民先生回萧山暂住,我去他落成不久的工作室做客,惊讶地看到他把新居建造得像件巨大的艺术品。杜觉民的父亲是位大知识分子,因言获罪,被打成右派,遣返回乡,以务农为生。随后,杜觉民兄弟姐妹多人陆续辍学,一来因为贫穷,二来系父亲勒令,不准他们上学,以免“知识越多越反动”。辍学后他先是在山里放牛,身体尚未长成便开始起早贪黑拉板车,往城里运柴、运煤,山路漫漫,披星戴月。也是老天有眼,杜觉民在往一所中学送柴时,遇到一位同情或是喜欢他的杭州男孩叫章焱焱,通过他又认识了一位美术老师,被领进一间极为狭窄的小屋里,参加由少量同学组成的美术补习班,得以接触绘画,并进而改写了一生的命运。

杜觉民的传奇经历同共和国的艰难历程相伴随。他自小学4年级辍学,到50岁考入央美攻读首届美术学博士学位,除了他自己的努力和自身对知识的渴求以外,也有时代变迁赐予他的机遇。他抓住机遇像幼苗般一天天长成大树。无论画坛认可与否,作为一个另类杜觉民还是存活下来了,这不能不说是一个奇迹。

这个人的传奇还会一直书写下去。博士读罢了,论文通过了,办完毕业展之后本该收拾行装返回杭州,却不料袁运生先生观看了这场展览,注意到杜觉民的作品并向相关领导询问作者情况,要求校方将这位难得一遇的人才留下来。

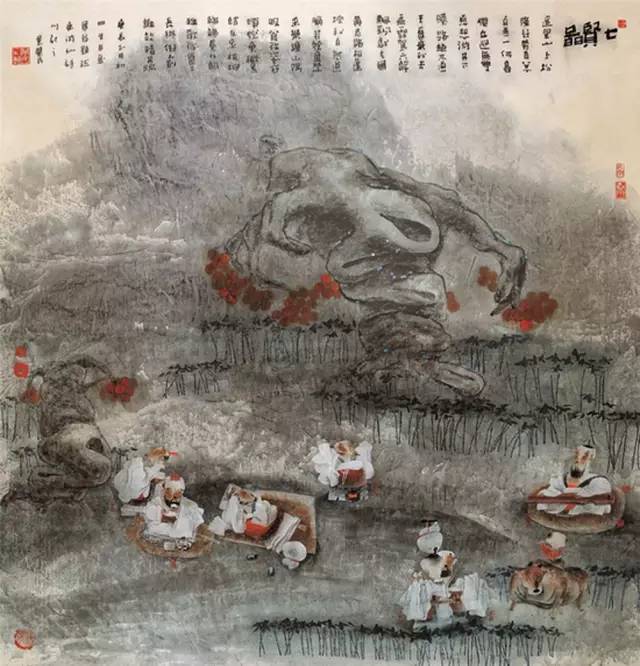

博学、嗜读,孜孜不倦地汲取和丰富知识储存,他通常在夜里10点开始画画,画到深夜2点,雷打不动,其他时间则用于阅读及工作,为学生授课。他心仪于徐渭、朱耷这类先师,艺术主张及倾向时不时流露悲天悯人之情。他的作品取材于儿时熟悉的山野、牛畜,结合文人雅士遁于山林游走于天下的情形,画里的书童是他自己,贤达高士是他酷爱的徐文长复活。除此之外,他也尝试现实题材创作,我看过他的一幅描写大饥荒的绘画草图。为此,他曾到河南信阳等重灾区采访当年的亲历者,听他们讲述当年的苦难经历,亲人相食,死人多得来不及埋。听上去轻描淡写,感觉无动于衷,好像与己无关,好像死个蚂蚱一样。苦难如泰山压顶,人已羸弱到丧失了亲情,更莫说反抗意识。人对自身命运表现出的这种无助、无奈,令杜觉民感到揪心般疼痛,深夜无眠,独自到荒郊野地里失声痛哭。

直到今天,我还没有看到他落实草图,画出成稿,我深知他在两难中踯躅。物质上,他已经很知足,已经远远超过了预期。精神苦难却拂之不去,知识越多越痛苦。我隐约感觉校方正在有意减少他的排课量,使其边缘化,以防他在学生中的影响过大。为此,他宁愿只画小品,回避创作。但他深邃的思想、蓬勃的创造欲望又如何宣泄呢?他选择了造房,在生他养他的杜家村建造了一座巨大的石屋,楼高4层,依山傍水,淙淙溪水穿墙入室,在室内流淌,若是夜深人静,颇似琴声悠扬。

杜觉民的经历和作为,包括造房等超乎常理常情之举动,实则是中国人聪明才智的一个缩影,各行各业都不乏这类天才人物,由此构成这个民族的希冀与未来。时运悄然播喜雨,当见遍地发春华。为繁荣艺术创作,再现复兴景观,画坛理应为杜觉民们的作为与施展创造条件,打破人为桎梏,促使鸿鹄高飞。(附图为杜觉民画作)