北宋元丰八年(1086年)十月十五日,苏轼奉旨担任山东登州(今蓬莱)知府,兼管军事。十月二十日皇帝又降圣旨,调他回京任翰林院学士,因此苏轼在登州任上的时间前后只有5天。但就是在这短短5天的时间内,苏轼不仅成功处理了几件与当地百姓生活密切相关的大事,还抽空两次登临蓬莱阁,写下了《望海》《登州海市》《北海十二要记》《题登州蓬莱阁》《登州孙氏万松堂》等诗文,为胶东这处名胜景区留下了不朽的佳作墨宝,其中最受历代书法家青睐并争相撰写镌碑的当属七言古风《登州海市》。该诗碑作为文物古迹中的亮点,至今仍然树立在蓬莱阁的醒目位置。苏轼在这首长诗的序言中写道:“予闻登州海市久矣,父老云常出于春夏,今岁晚不复见矣。予到官五日而去,以不见为恨,祷于海神广德王之庙,明日见焉,乃作此诗。”

《登州海市》全诗如下:

东方云海空复空,群仙出没空明中。

荡摇浮世生万象,岂有贝阙藏珠宫。

心知所见嗜幻影,敢以耳目烦神工。

岁寒水冷天地闭,为我起蛰鞭鱼龙。

重楼翠阜出霜晓,异事惊倒百岁翁。

人间所得容力取,世外无物谁为雄!

率然有请不我拒,信我人厄非天穷。

潮阳太守南迁归,喜见石廪堆祝融。

自言正直动山鬼,岂知造物哀龙钟。

信眉一笑岂易得,神之报汝亦已丰!

斜阳万里孤鸟没,但见碧海磨青铜。

新诗绮语亦安用,相与变灭随东风。

诗写得辞藻瑰丽、意境奇幻、音韵铿锵、气势磅礴,而且选用声调响亮悦耳、视觉效果明快醒目的“一东”韵一韵到底、一气呵成,不愧是高手上品、传世名篇。但是,对于诗的内容,说句不客气的话,我觉得99.9%的可能是“虚构”“编造”而成。

这样说不是没有根据,根据是苏东坡先生年轻时就有“造假”的“前科”。

据史料记载,宋仁宗嘉祐二年(1057年)苏东坡20岁时参加“全国公务员考试”,竟然敢于公开“造假”——在试卷上编造“典故”。

更令人惊讶和大跌眼镜的是,大宋皇帝钦命的主考官们,不仅当时被他忽悠得晕头转向,事后竟然“忍气吞声”地宽恕容忍了这种明显、公开、严重、恶劣的“违纪行为”!

事情的具体经过是,苏东坡在按照试题《刑赏忠厚之至论》作文时,无中生有地瞎编了一段貌似摘引自某历史典籍中的“名人语录”:“当尧之时,皋陶为士,将杀人。皋陶曰‘杀之’三,尧曰‘宥之’三。故天下畏皋陶执法之坚,而乐尧用刑之宽。”

负责阅卷的考官是大名鼎鼎的诗人、在中国诗歌史上与苏舜钦并称“苏梅”的梅尧臣先生,他在读到这条“典故”时,只觉得十分贴切有力,但一下又想不出它的出处,为了顾全面子怕别人说自己读书不多、孤陋寡闻,就没有详细查证,只是将试卷推荐给了主考官——著名文学家和当时的文坛领袖欧阳修。不料欧阳老先生竟然也没发现这个严重的问题,反而对苏文大加赞赏。考试成绩公布,苏轼在388名考生中名列第二,荣登进士金榜。据说,苏东坡之所以没当上“状元”,是欧阳老先生误以为这篇“杰作”文章是自己的弟子曾巩所作,为了避嫌,才让苏东坡屈居“榜眼”。

事过之后,梅尧臣在私下悄悄询问苏轼那条“典故”的来历,苏轼老实交代:“乃学生自己杜撰——想当然耳。”梅大人听后连吓带气,差点没犯了心脏病!但他又怕闹出去自己丢人和难辞其咎,只好不再追究。因此,从通过“高考造假”并获得成功这件事可以推理:苏东坡来到登州游览蓬莱阁,在没有任何旁证的情况下,完全有可能编造事实,说自己通过祷告龙王爷,第二天就如愿以偿、心满意足地在隆冬季节观赏到了即使春夏也非常罕见的“海市蜃楼”奇景……

总之,这件“蹊跷事”谁愿信谁信,反正我不相信。

苏东坡还有一首诗,也包含一个有趣的小故事,更让我怀疑他确实是个出色的但是利己不损人的很可爱的“大忽悠”:

诗的题目是《祈雨》,内容亦庄亦谐、令人忍俊不禁:

平生闻太白,一见驻行驺。

鼓角谁能试,风雷果致否。

岩崖已奇绝,冰雪更雕锼。

春早忧无麦,山灵喜有湫。

蛟龙懒方睡,瓶罐小容偷。

与此诗相关联并在民间广为流传的故事内容如下:宋仁宗嘉祐七年(1062年)春天,苏东坡正在陕西凤翔府做官,适逢当地连续数月大旱,农民忧心如焚,他听人说附近的太白山神掌管“气象工作”,具有“呼风唤雨”的特异功能,而且“特别灵验”。但是父老乡亲们又说“求雨”之类的事情必须由官府出面,派专员“公事公办”才能见效。于是苏东坡穿戴好全套官服,举行了隆重的仪式,亲自带人进入太白山去“祈雨”——请求山神“普降甘霖”缓解人间旱情。具体操作程序是,派人在山间龙王庙前的溪水里“偷汲”一罐“龙水”,带回城里“供奉”起来……

出发之前,苏东坡还特意撰写了一篇洋洋洒洒的《祈雨文状》,表面上是虔诚地向神仙祷告和祈求,但仔细阅读该文,读者会明显感觉到字里行间颇有些强迫命令乃至威胁的语气和意味:“乃者自冬徂春,雨雪不至。民之所恃以为生者,麦禾而已。今旬不雨,即为凶岁;民食不继,盗贼且起。岂为守土之臣所任以为忧,亦非神之所当安坐而熟视也!神其曷以鉴之?!拜请上以无负圣天子之意,下亦无失愚夫小民之望……”

然而,神仙也许真是贪睡懒觉、玩忽职守、不负责任,也许是嫌苏东坡的态度不够谦恭敬畏,故意摆架子,总之,接受拜祷之后只给陕西地区降了一点毛毛雨,刚湿地皮,根本缓解不了旱情。苏东坡只好又继续询问父老、查阅资料。他在尘封的档案中发现,原来太白山神在唐朝曾经被朝廷敕封为“公爵”,但是到了大宋却被某位皇帝改封为“侯爵”——明显降低了职位。于是苏东坡给天子上奏折《乞封太白山神状》,要求恢复太白山神的爵禄。宋仁宗很给苏东坡面子,立马封太白山神为“明应公”,到了宋熙宁八年,太白山又被加封为“福应王”,那是后话了。

据东坡自述,当时他接到皇帝的封号,立即又亲自上山“祈雨”,走到半路就见天色昏暗、乌云滚滚而来,而且超低空飘过,他顺手抓了几把乌云,放进“公文包”里,回到城中登上供奉“龙水”的祭台开始祷告,暴雨随即降落,而且持续下了三天三夜,方圆数百里普沾恩泽,田地里枯萎的庄稼又挺立起来,老百姓们欢呼雀跃……苏东坡高兴地把自己庭院里新建的亭子命名为“喜雨亭”,请来朋友饮酒赋诗,不亦乐乎。

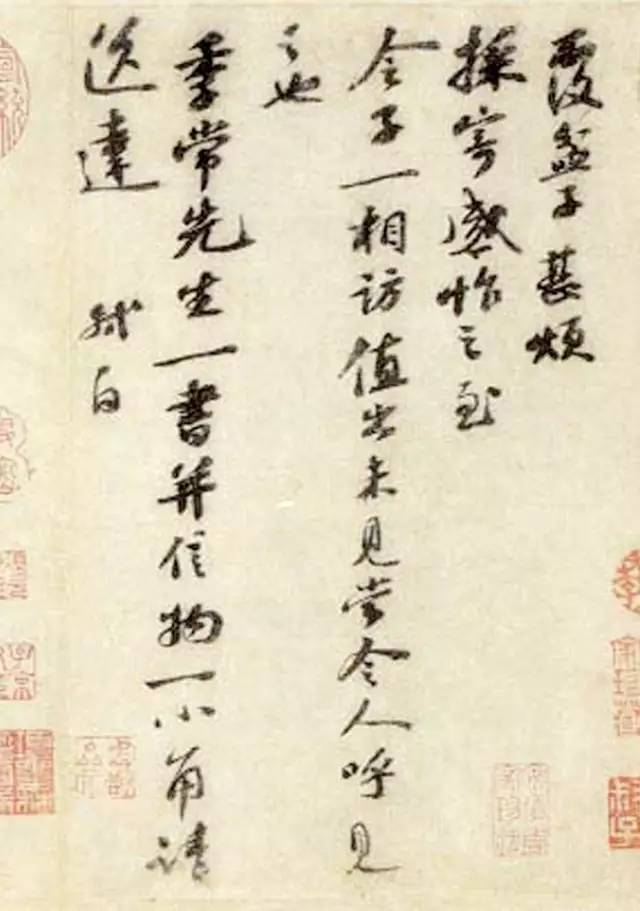

苏轼一生,类似“蓬莱阁求龙王见海市”“太白山祈雨解旱情”的风雅故事曾经发生过多次,他一般均有诗文记之。那些“白纸黑字”的“东坡手迹”如果流传到现在,进入书画艺术品市场,当然会价值连城,但是,其中又有多少是“真事”和“实话”呢?(附图为苏轼《覆盆帖》)