对于书法的“书”字,东汉许慎在《说文解字》说:“书者,如也。”清刘熙载《艺概·书概》进一步释曰:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”

回顾20世纪的文化史,傅雷先生是以翻译家和文艺评论家与《傅雷家书》名世的,几乎从未以书法而驰名——他大概也未想过以书法名世,然而,随着大量傅雷先生手稿与手札的影印出版与展览,当下是有必要对傅雷书法给予重新看待与重视的,如果从许慎与刘熙载对于书法的解释,有着真正“赤子之心”从不以书法名世的傅雷先生的手迹反而切合了中国书法的正脉。

对于笔墨,傅雷曾说:“笔墨之于画,譬诸细胞之于生物。无笔墨,即无画。”没有对于中国书法真正的理解与造诣,是不可能得出这一结论的,也不可能成为书画大家黄宾虹的最早知音,从书法“如其人,如其学”的角度看,傅雷的书法境界其实是极高的。所谓无意于书方得妙处,像傅雷这样以深厚宽博的学养进入书法,进而打通各科门类的,才正是中国书法的正脉——这也正是中国书法的本义所在。

真正的好的书法是向内的,且无意于书,在掌握一定的书法技法后,观其人,可知其书,而今之所谓书法界,尤其是一些组织或得大名者,热衷于各类活动与书法表演者,多向外,所求多在于名利之间,早堕末道或魔道!

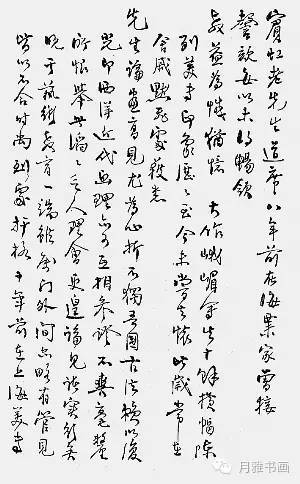

1943年,35岁的傅雷开始与黄宾虹通信,目前可见的第一通傅致黄手札,记有:“宾虹老先生道席:八年前在海粟家曾接謦欬,每以未得畅领教益为憾。犹忆大作峨嵋写生十余横幅陈列美专,印象历历,至今未尝去怀。此岁常在舍戚默飞处,获悉先生论画高见,尤为心折。不独吾国古法赖以复光,即西洋近代画理亦可互相参证,不爽毫厘。所恨举世滔滔,乏人理会,更遑论见诸实行矣。……”书风流畅,具“二王”风格,圆熟而略带侧笔,是中期书法风格代表。此通手札无修改,一气呵成,或是初次致信宾翁,郑重其事,因之撰写草稿、修改并誊写完成。

其后的十年间,他写给黄宾虹有100多通手札,不仅是傅雷中期书法作品的集大成,其中关于中国画的论述,从打通中西方文化的角度看待,融会贯通,随着时间的推移而愈见其艺术眼光的高远与准确,只可惜,作为千百年来培养中国人“文心”的画之道,在苏式教育与抽离中国文化精神的路上越走越远,在艺术职业匠气化的路上越走越宽,而离真正的艺术与人心也因之越来越远!

试读傅雷部分手札,其论点即便七八十年后的今天观之,竟无多少改观,也一如既往地切中时弊,傅雷所指出的艺术问题居然愈演而愈烈,“当此动乱之秋,修养一道,目为迂阔;艺术云云,不过学剑学书一无成就之辈之出路。诗词书画,道德学养,皆可各自独立,不相关连。征诸时下,画人成绩及艺校学制,可见一斑。甚至一二浅薄之士,倡为改良画之说,以西洋画之糟粕(西洋画家之排斥形似,且较前贤之攻击院体为尤烈)视为挽救国画之大道,幼稚可笑,原不值一辩。无如真理澌灭,识者日少,为文化前途着想,足为殷忧耳。”

傅雷之所以心折黄宾虹甚至一度为黄宾虹代理也并非一味的赞赏,更非为艺术市场计,其间更有着他自己对于中国文明转型的深刻思考与对于世风人心挽救的目的,他是从大的文明发展角度与宾翁心心相契。二人虽然多居于书斋中,甘于寂寞,保持与体制的距离,或埋头著述,或潜心笔墨,然而却一直与整个大时代的血脉与精神息息相通,且随着时间的推移,愈见其深刻之处,这其实是因为二人对于中国文化与文明思考处早已超越同时代大多数人的缘故。

这或许可以1958年前后为分界线,1958年之前的墨迹,其中一直有着一种昂扬的生活态度,对人生显然是积极的,但1958年为后则完全折向内去,更多往内心走,也更往高古本真一路走去,更见醇厚之处,有的近于无欲,更寂寞,然而却更有一种腴润肥厚中的孤傲态度。

而分析这一巨大变化的外在原因,与1957年开始反右扩大化不无关系,傅雷在1958年4月底被诬划为“右派分子”后,接受挚友翻译家周煦良教授选送的碑帖,以此养心摆脱苦闷。

这一时期的书风与字体乍看有些肥了,敦厚,落墨丰腴,捺脚厚重,多有六朝及隋人写经之趣味,其中也有魏碑与简书的影响,尤多六朝风度,孤傲迥绝处及气息与周作人晚年书风相通,不过周瘦逸些,傅肥厚些,但共有的特点是全无俗韵,下笔即入六朝。

1961年4月,傅雷论书法提出“宁拙毋巧,宁厚毋薄,保持天真与本色,切忌搔首弄姿,故意取媚。”此言虽自傅山出,然而也正可以理解傅雷一直以来的人生与文艺取向。

而其晚期最重要的墨迹无疑非1966年《傅雷遗书》莫属,此书为致朱人秀札,是辞世前以毛笔书就,长达三页的遗书,一字未改,甚至连房租、手表、火葬费、给保姆的工资都交待得清清楚楚,从容而不失儒雅,冷静而极其哀痛,有一种孤高而大悲之极的境界,然而字字都是控诉,读之如读王羲之《丧乱帖》(现存日本),如见其人其心,行文之初是:“人秀:尽管所谓反党罪证(一面小镜子和一张褪色的旧画报)是在我们家里搜出的,百口莫辩的,可是我们至死也不承认是我们自己的东西(实系寄存箱内理出之物)”,此数行文字系手札初起,“人”字第一笔即有一股痛苦之气,表面尚正襟危坐,用笔已见纵逸之态,而写到“在人民面前,已经死有余辜了!更何况像我们这种来自旧社会的渣滓”,一种勃郁不平之气顿起,与王羲之《丧乱帖》写到“追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何”的字体突起变化相似,与傅雷家书的敦厚慈爱不同,也与沉潜于六朝隶意的书法不同,傅雷遗书似乎恢复了傅雷早期书法的一种清俊洒脱,有孤高之味,然而却更多沉郁,且全无尘俗气。

然而相比王羲之,傅雷到底是冷静而从容的,在那些关于记房租、家具、后事的交待中,傅雷点画间毫不错乱,镇定异常,然而其实越镇定,则越是大悲,愈冷静,则愈“痛贯心肝”——傅雷所痛,当然不是自己的小我,他是为一种文化理想的消逝而大悲!他的一笔一画,是在殉节于自己的理想!

从书法中见出人格的角度来看,从傅雷先生面对巨大社会变化的决绝与性情来看,《傅雷遗书》列入近现代最值得珍视的书法杰作而毫无愧色!

当然,从书法角度重读傅雷先生不过是理解傅雷先生的一个渠道而已,鄙以为,随着时间的推移,傅雷先生在中国文化史上的意义将更加凸显,然而,倘若想起傅雷先生正当年富力强的50多岁即决绝冷静地弃世而去,却又不能不让人废卷而叹!