内地有不少喜欢和女明星传绯闻的富二代,其中几个年轻帅气的被戏称为“京城四少”。殊不知,民国时期,也有四位公子哥,在京城名震一时,他们就是著名的“民国四公子”。他们除了在历史上作为四位具有传奇色彩的豪门子弟为人所知外,他们还热爱收藏和古玩,并且精于鉴赏,能书善画,有的甚至为了收藏一幅画、一件文物而倾家荡产。今天,收藏官就和大家一起聊聊这几位民国“富二代”们的收藏往事。

民国四公子,是指民国时期四位有名的世家子弟,关于四人的身份说法不一,不过流传最多的版本还是张学良、袁克文、张伯驹和溥侗这四位,下面我们就来一一介绍。

张伯驹:为了收藏倾家荡产

“民国四公子”中最痴迷于收藏的,首推张伯驹。在近现代的收藏界,没有人不知道张伯驹的,张伯驹是当时的直隶总督张镇芳的侄子,父亲是民国道尹张锦芳。张伯驹从小出生在这样一个官宦世家,衣食无忧,但他却对官场不感兴趣,偏偏醉心于古代文物,致力于收藏字画。

最有钱有势的人——张镇芳。

张镇芳当时跟同为大户的袁世凯家族

关系可非同一般,

这也使得张伯驹有机会跟袁家接触,

并且还跟袁家的几个孩子

一起在英国人办的书院里读书。

几年后他顺理成章地成了军人,

不过书生意气的他哪是当军人的料,

而且他打心眼里厌恶军队,

对军阀混战更是深恶痛绝。

好不容易在军队混了几年,

实在熬不下去的他离开军队,

三十而立,转投金融界,

开始帮父亲打理银行。

名义上是银行的常务董事,

其实就是个闲差,

有大把大把的时间,

这也使得伯驹长久以来压抑的文人天性

得以彻底的释放。

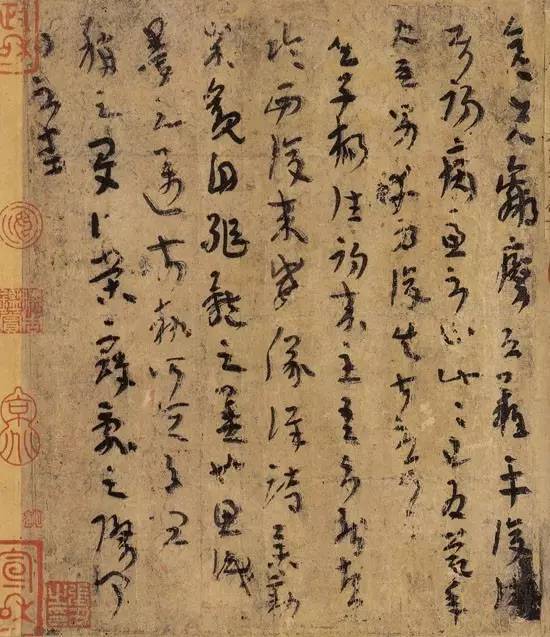

张伯驹年轻的时候,也是个浪荡的公子哥。从30岁开始,他对中国古代书画产生了兴趣,从此走上了收藏之路。为了收藏,他毫不吝啬钱财,不惜一掷千金,甚至是倾家荡产、债台高筑。张伯驹的藏家地位和影响力在当时可以说是无人能比,经张伯驹经手的诸如李白的《上阳台帖》、杜牧《张好好诗卷》、黄庭坚《诸上座帖》、赵佶《雪江归棹图卷》这样艺术史上的杰作,就有118件之多,被称为天下第一藏。

现藏北京故宫博物院

其中西晋陆机《平复帖》、隋代展子虔《游春图》最为如雷贯耳,合称双壁。

1937年卢沟桥事变,唯恐《平复帖》流于海外,张伯驹以4万大洋买下不足一尺的《平复帖》,不考虑通胀,仅从字面上折算,就相当于现在的400多万。

陆机《平复帖》距今已有近1700年,

比王羲之的手迹还早七八十年。

购得《平复帖》十年后,《游春图》出现,张伯驹本来建议故宫出面买下,并表示如果经费不够,自己“愿代周转”,但故宫方面没有回应。

无奈之下,张伯驹忍痛卖掉占地十余亩的精美宅院,换得220两黄金,再加上夫人潘素变卖首饰换得的20两黄金,才避免了《游春图》流出国外。

距今1400多年,有人称它是“国宝中的国宝”。

然而这不仅使得张伯驹一家

从豪门巨富变得债台高筑,

而且还为他带来杀身之祸。

重金买下《游春图》的事情被传开,他马上就被汪伪的特务组织绑架,索要300万。

家里没钱,最简单的办法就是变卖字画,但当潘素设法去看了张伯驹一次,丈夫却告诉她:“我死了不要紧,字画一定要留下来,千万不要卖掉字画来赎我”。

就这样冒着随时被撕票的危险,先前的公子哥硬是和绑匪僵持了8个月,最终绑匪妥协了,把赎金降到了40万,潘素与张家人多方筹借,才将他救了出来。

重见天日的张伯驹很快离开上海,

辗转多地去往西安,

并把唯一的女儿托付给自己的友人,

此后几年和妻子多次往返北京、西安。

女儿直到长大后才知道,

原来这几年母亲为了

不让这些国宝级字画出意外,

把它们小心翼翼地缝在被子里,

一路担惊受怕地带出北京。

1952年,夫妇二人将让他们倾家荡产的《游春图》原价让与故宫,1956年更是将30多年来收藏的《平复帖》《张好好诗》等8件字画精品,无偿捐献。

这也成了故宫博物院的镇馆之宝,“张伯驹先生捐献的任何一件东西,用什么样的形容词来形容它的价值都不为过。”

政府也为此奖励他们20万,

不过被张伯驹拒绝了,

时任文化部长的的茅盾,

为张伯驹颁发了一张褒奖令,

这张薄薄的纸片,

张家人至今仍仔仔细细保存着。