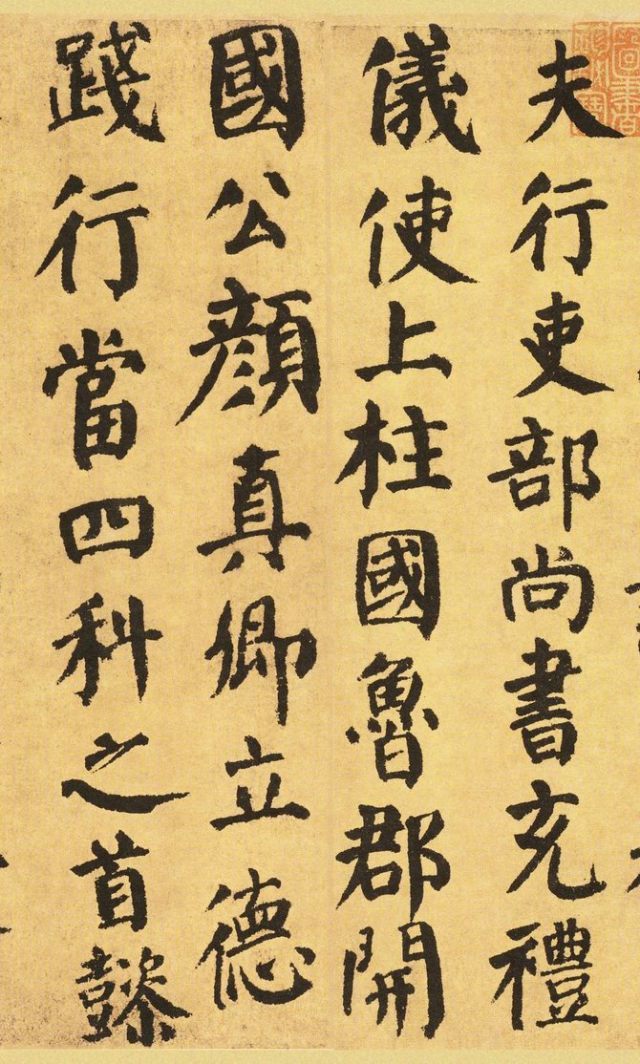

颜鲁公的《自书告身帖》,可能是很多人的入门选帖,不少人习惯了它运笔的方式,甚至认为颜体就应该是这么写。喜欢它的朋友,可能从来就没有想过,它也许不是颜鲁公真迹。我今天所持此论,以前也发表过,还惹来不少非议。且不忙相骂,说的对不对,可以一起讨论。

《自书告身帖》按署年计,书时72岁,为其生前最后5年内作品,后世丛帖、汇刻多有收入,此墨迹本曾经清内府收藏,帖后有蔡襄、米友仁、 董其昌跋,皆赏鉴赞为真迹。近人考评认为存疑,我亦同此论,从结体用笔角度来看,比之颜鲁公早年书颇有不及,不见人书俱老象,反而力图精巧且笔有不逮。

董其昌继蔡襄、米友仁跋云:“平原如此卷之奇古豪荡者又绝少。米元晖、蔡君谟既已赏鉴矣,余何容赞一言。” —— 董认定为颜鲁公真迹,一是因为蔡、米已有前论,二是认为此书奇古。 然而细察此书古朴意更多在于纸墨泅染痕迹质感,而结体用笔反而是追求精巧,而且笔意多有未到处,有异颜鲁公晚年气象。

颜鲁公晚年作品,如麻姑仙坛、颜氏家庙(与告身帖同年)等,均有雄浑古朴象,颜氏家庙用笔圆融已臻化境,而同年的告身帖居然峥嵘精巧,结体大不同,而且笔法如折笔、钩笔最明显,总不能到位(不如同年的颜氏圆融无迹),基本是伪托或代笔无疑。 另外颜鲁公的湖州帖,也非颜鲁公真迹,乃米元章等伪托。

颜鲁公的书法,无论是盛年时的多宝塔,还是与告身帖同时期的颜氏家庙、颜勤礼,都与此帖差异极大,不在细枝末节的问题,而是在结体和用笔方式的根本差异上。 颜晚年书更圆融洞达,火气全无、不着形迹;而此帖力气全用在技术上,力争字形与用笔上的精巧,完全是两种境界。

以前就对此帖是否颜鲁公真迹存疑,近查阅资料,发现启功、曹宝麟诸先生也持此论。

可能会有人问了:连蔡襄、董其昌等书法大家都鉴为真迹,并在其后题跋称赞。难道说现代人分析的他们会认识不到吗?

我是这样认为的,其实蔡、董都没有提出确切的证据来表明是颜鲁公真迹,他们落笔前不一定经过缜密的考据,更可能是在某种情景下提笔就题写了,并不具有绝对的说服力。而且他们那个时代能看到的作品是有限的,即使大收藏家能见一纸指定的前人真迹也相当了不起了。而现代虽然时间更久远,但资料更丰富,在前人那里的信息孤岛都被连接在一起,将古人创作的年代、背景都理得越来越清晰,这也是单凭眼光不能断定的,至少他们很难将某位书家的作品按年份排出来研究。而现代不同,前人整理的信息无论是分散在哪家博物馆,通过网络都能汇聚在一起,这份便利是前人没有的。