鲜于枢字伯机,号困学山民,寄直老人,渔阳( 今北京蓟县) 人,官太常博士,赵孟頫对他的书法十分推崇,曾说:“余与伯机同学草书,伯机过余远甚,极力追之而不能及,伯机已矣,世乃称仆能书,所谓无佛处称尊尔。”两人书法在当时被并称“二妙”。赵孟頫是谦逊的,不过对鲜于枢的评语,也并非完全过誉之词。

元朝短暂的几十年中,在赵孟頫倡导的复古旗帜下,涌现了一批堪与古人媲美的书法人物,或从唐人取法,或上魏晋求变,法孙杨旭素,学二王钟索。鲜于枢就是其中极杰出的一位。

当时书家或多或少有赵孟頫的影响,康里子山、杨维桢、邓文原、饶介、张雨、俞和等都有赵的影子,鲜于枢也不例外。这样的好处是那个时代的书法整体水准都很高,如果说有缺憾的话,当整个书坛都亦步亦趋、笼罩在赵氏一人风格之内,总会感觉少点变化、不够丰富。(也因此,当我们谈元人书法时,总会觉得有了杨维桢、倪瓒的元代是多么的可爱、可贵。)

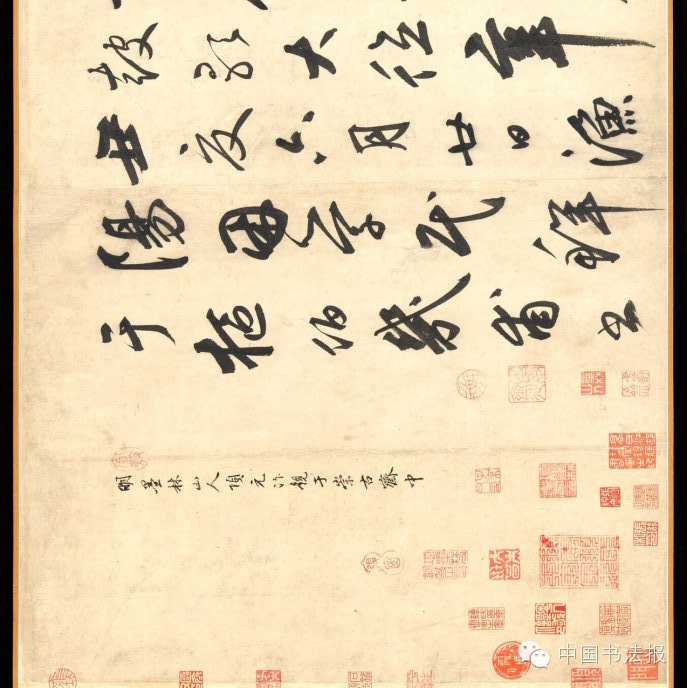

与多数书家的亦步亦趋不同,从某种程度上来讲,鲜于枢在草书上完全可以与赵比肩,甚至是有所超越的。如果说赵以极高的天赋将古人的技法融于一炉,最后端出来的是一席色香味妙极的赵氏四大坛,那么,鲜于枢则是品味四大坛之余,自己潜心翻阅古迹,上师藏真与孙虔礼,奉上了气息更古、更醇的一坛女儿红。

他参考了赵氏笔法的精工妍润,也汲取了古代草书大家笔法的略脱飞动,使得他的草书在笔法的转换之间有了更丰富的变化,取赵氏的精妍以收住脱缰之笔,却比赵氏更放得开,更加萧逸苍莽,气息醇厚,神韵生动。

这里不谈二人究竟谁学谁,总之是互相钦慕印证启发。也不一定要绝对地分个高下,两人草书风格有趋同部分,也有不同的美学取向,宛若璀璨的两颗明星交相辉映,并称“二妙”实非虚誉。

鲜于枢的草书,纵观明清至今,只有祝、王二人能够略相比肩。